Le musée du Louvre a donc accueilli, de novembre 2012 à janvier 2013, les séances d’un atelier d’écriture hebdomadaire qui invitait une douzaine d’enseignants à écrire à partir des œuvres présentes dans les collections. Liberté était laissée à la poétesse Isabelle Garron puis à l’écrivain Sébastien Rongier de conduire à leur guise ces séances, à partir des œuvres et des inducteurs de leur choix. Depuis ma place de participante de l’atelier, je vais chercher à caractériser leurs manières de nous guider dans l’écriture sur les œuvres, avec un parti pris de subjectivité qui dira surtout la façon dont peuvent être reçues, et sûrement interprétées, fragmentées, détournées, les propositions d’un animateur d’atelier. Je remercie mes comparses en écriture qui ont bien voulu me confier leurs productions ou que je prends en otage, et qui illustreront des manières particulières de tisser une relation entre une œuvre visuelle et un texte, dans la filiation de ce que la rhétorique nomme ekphrasis.

[heading style= »subheader »]Une poétesse pour guide[/heading]

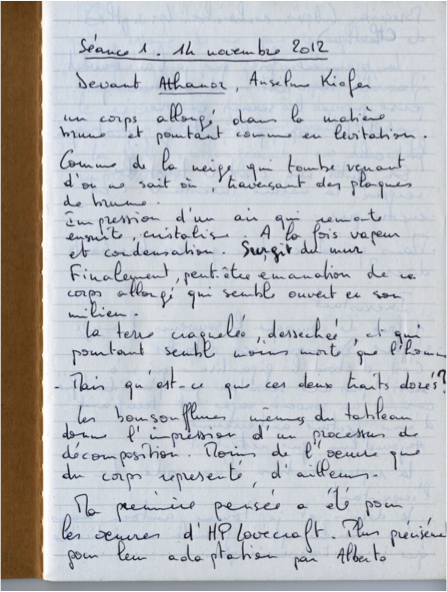

Le choix d’Isabelle Garron s’est porté vers les quelques œuvres contemporaines qui ont investi les plafonds et les escaliers du Louvre (un tableau monumental d’Anselm Kiefer, un plafond de Cy Twombly, des vitraux de François Morellet… ((Le site du Louvre présente et situe ces œuvres dans la « politique de commandes pérennes » du musée : cf. http://www.louvre.fr/)) ). La proposition renouvelle profondément le rapport que les habitués de l’atelier ont déjà noué avec les œuvres du Louvre. Le lieu n’est pas anodin et l’investissement affectif et symbolique sera plusieurs fois évoqué au cours des séances. Mais le souvenir des visites avec le grand-père ou des promenades scolaires accentue l’effet de vitrification des œuvres opéré par le prestige du musée. Nous forcer au contraire à lever la tête vers le plafond bleu intense de la salle des bronzes grecs, c’est nous forcer à voir l’inscription du contemporain dans le patrimonial. Et inversement : inscrire l’œuvre des siècles passés dans l’actualité d’un regard. Notre présence parmi le flot coloré et polyglotte des visiteurs a soudain droit au chapitre : inutile de l’oblitérer dans l’écriture. Le Louvre est cela aussi, est cela surtout. Comment écrire cette contemporanéité du Louvre? Le trajet nous conduit du bleu de Fra Angelico à celui de Twombly. La matière primitive vient avant tout discours sur les figures. Ne pas discourir, trouver la correspondance des mots. Mais que nos mots savent-ils des matériaux du peintre? Se fait sentir l’urgence de nourrir notre perception des codes culturels que notre mémoire a pu oublier d’engranger. Glaner, au fil des déplacements dans les kilomètres de galeries, de quoi nourrir notre perception. L’accompagnement des textes s’ajoute à celui des peintures. En poète, Isabelle Garron choisit Rimbaud, Celan, du Bouchet, choix prolongés jusqu’aux écritures actuelles – Dominique Fourcade, et la venue des femmes – Liliane Giraudon, Fabienne Courtade. L’écriture critique est là aussi : Barthes parlant de Cy Twombly, non pas appréhendé comme écriture seconde mais comme véritable ekphrasis. Les matériaux s’accumulent, jusqu’à une terminologie technique pour désigner les pièces d’un escalier, au secours de « L’esprit de l’escalier » de François Morellet. À chacun de puiser, trier, laisser ou prendre. Le choix du support participe de cette démarche. Distribution de carnets qui deviendra échange de feuillets photographiés :

« L’écriture de carnet » est présentée comme « cheminement vers le poème ». Isabelle Garron nous le rappelle, dans un petit texte incitatif entre deux séances :

[blocktext align= »gauche »]Il s’agit d’investir l’objet – support d’écriture comme le peintre prépare ses outils, sa toile, l’espace de l’atelier qu’il réserve à l’ouvrage engagé. Il s’agit de projeter sur le feuillet, la double page – en acceptant qu’elle soit ce creuset de la pensée. Une pensée qui s’impose à nous dans une situation par définition unique à chaque degré d’expérience gravi de l’œuvre.[/blocktext]

La métaphore se fait clin d’œil au vécu de l’atelier qui finira par une mise en scène des participants gravissant l’escalier de Morellet en lisant leurs écrits. Car le corps est toujours présent dans cette disponibilité aux œuvres suscitée par les dispositifs d’écriture d’Isabelle Garron. D’abord y participe la déambulation; le parcours d’œuvre en œuvre y joue un moment la visite organisée. On part de l’imposant Athanor accroché au flanc d’un escalier monumental, et l’on s’enfonce vers les âges anciens, à la quête de la lumière au bout de la galerie :

En quittant Athanor,

Je marche dans les galeries désertées

Aux sources de l’humanité.

Dans la pénombre,

Oppressée,

J’erre,

Dédale de couloirs,

d’escaliers.

LE LOUVRE

Mythique,

Souvenirs d’enfance,

Une ombre noire hante ses profondeurs,

Perdue. Derrière les vitres impeccables,

les pierres blanchies,

Des souvenirs qui ne m’appartiennent pas,

Des souvenirs d’autres temps.

La rumeur, d’abord

Puis la lumière

La Verrière, enfin!

La vie!

Brigitte Pouillart

[heading style= »subheader »]« Esquisse d’un inventaire des choses strictement visibles » ((Perec, 1982 :14.))[/heading]

Parcours ponctué; on pose les pliants devant « la Dentellière » et cet autre Vermeer à ses côtés :

Corps absorbés, obliques

Regards plongés

Concentrés d’activité

Absence aux autres

Minutie du geste,

Geste d’attention

Savant – Savante

Savant en sciences

Savante en ouvrage de dentelle

Savants à manipuler, à élaborer

Elle, ses doigts filent des arpèges

Lui, sa pensée arpente le globe

Mais qui dit qu’ils ne rêvent pas?

Sage, elle coud de fils rouges le cours de sa pensée

Docte, il navigue sur des mers agitées

Aventuriers

L’un et l’autre se dérobent dans la tâche à accomplir

Sans que la tâche les absorbe

Elle endigue le flot de leurs émotions

Elle ne cadenasse rien

Elle cadence le déploiement de sensualité

Camille Claudel, l’échevelée, en filigrane.

Elle accompagne les rêves de conquêtes, de grands voyages

Fenêtre ouverte sur

Le monde au bout des doigts

Réunis ici, la dentellière et l’astronome

Vivent leurs rêves d’homme et de femme

En mode mineur d’apparence

En mode majeur,

Voyez comme le fouillis des fils désirants s’échappe de la boîte à couture

Voyez comme la lumière éclaire les mains en prise avec les plis et les courbes du monde

Blandine Guillemot

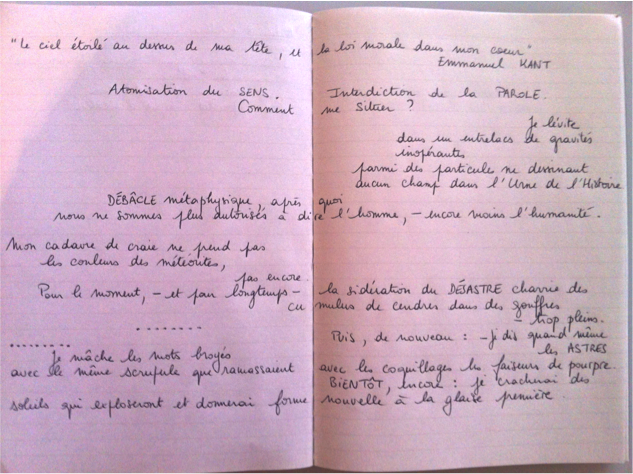

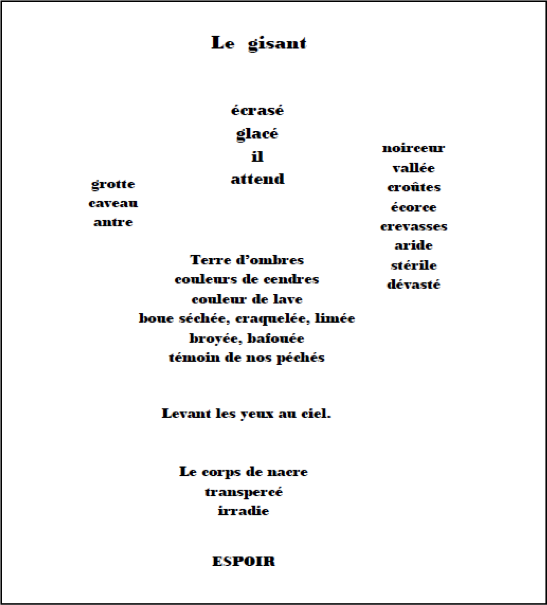

On se penche plus loin vers le plus petit des formats du Louvre : encadrement en oculus, la peinture n’est qu’un prétexte, le cadrage vole la vedette; l’œil contre l’œil du visiteur, préambule aux oculi de François Morellet. L’évidence est là dès le départ : il faut penser à disposer le poème, jouer du clin d’œil dans l’aménagement de l’espace de la page et du cadrage des mots; quelques calligrammes de Michel Leiris; moyens dérisoires laissés à l’écrivain, jalousie envers le peintre? Le plus plasticien d’entre nous déplie son carnet d’artiste : transfuge de la toile, victoire des pliures; les mots s’y mêlent aux dessins, avec virtuosité ((Joël Paubel nous livre quelques pages de son carnet sur son blogue : http://joelpaubel.fr/enseignant/ecriture/)) . D’autres cherchent une organisation géométrique des masses, s’inspirent du tableau, osent les renversements : le gisant de Kiefer, porté haut sur la page, quand il est en bas du tableau. Ordre de la lecture scripturaire qui n’est pas celle de la lecture picturale.

Et ordre de l’interprétation, patiemment orientée par notre guide : de l’imposition de la noirceur qui écrase le gisant… au lâcher prise lustral « pour pouvoir retourner à l’Histoire ». Constat jubilatoire au début d’une nouvelle séance : n’être pas resté muet devant la toile. Dépassement de la sidération; de la tétanie selon « l’écriture du désastre » de Blanchot. Épiphanie de l’écriture.

L’œil et donc la voix aussi. C’est avec Sébastien Rongier que se dira l’attention aux résonnances différentes de salle en salle, du brouhaha des grands halls à la sacralisation du silence, dans les espaces feutrés où seuls les planchers craquent. Mais l’idée d’un poème partition qui demande la performance de la lecture est vécue dès le premier atelier. Lire à haute voix sous les hauts plafonds, laisser sa voix glisser le long des marches. « Plus fort », réclame-t-on! La conscience des mots trop tôt jetés retient les performeurs les plus aguerris ((On pourra prendre connaissance des performances de Luc Dall’Armellina sur son blogue : http://lucdall.free.fr/)) . Prudence et audace.

[heading style= »subheader »]Dérive et points de rencontre[/heading]

Avec Sébastien Rongier, la performance se fera Pecha Kucha. Petite forme prenant à présent ses habitudes dans les ateliers à la française. Vingt diapos de vingt secondes chacune, alliance de l’image et du texte, contrainte dont tous les Oulipiens savourent les possibles détournements. Là encore, l’écriture se mêle – de quoi se mêle-t-elle? – d’images et de sons. Danny y fait entendre sa clarinette et brode sur des chansons que l’on fredonne avec elle. L’aplat de l’image y traque les formes des sculptures avec malice.

Les Pecha Kucha donnent une forme à toute cette énergie dépensée au cours des séances et que Sébastien Rongier a placée sous les auspices de Marcel Duchamp : « Transformateur destiné à utiliser les petites énergies gaspillées » (Duchamp, 1940 : 225). On sent d’emblée poindre la malice dans ce souci de la rentabilité, associé aux références très tôt affichées et qui sont exposées dans le texte de présentation de cette session 2012-2013 ; Sébastien Rongier y prend ainsi la parole :

[blocktext align= »gauche »]Pour moi, il y a un double point de départ de références auxquelles j’ai immédiatement pensé lorsque l’on prenait les marches et les escalators du Louvre, c’est d’une part Fernand Deligny et lignes d’errance […]; et d’autre part la théorie et la pratique situationniste de la dérive et de la psychogéographie.[/blocktext]

L’influence de l’exposition Guy Debord, annoncée à la BNF pour le printemps 2013, a porté Sébastien Rongier à construire un dispositif d’écriture sophistiqué et qui renouvelle ce qu’il nous a déjà fait expérimenter l’année passée. On le savait adepte de Pérec et initiateur de « tentatives d’épuisement » portant sur les œuvres et non plus sur les lieux. Il nous ramène cette année à la poétique du lieu. L’équivalence envisagée entre se déplacer et déplacer devient l’enjeu de l’atelier. La subversion est à l’œuvre, exprimée par des emprunts qui en assurent le sérieux : « J’aime beaucoup cette phrase à la fois intense et fragile de Walter Benjamin : “vaincre le capitalisme par la marche à pied” (Fragment, 113, 1921)… », nous confie Sébastien Rongier, dans son texte de présentation de l’atelier ((Les citations qui suivent sont extraites du blogue de Sébastien Rongier : http://sebastienrongier.net/spip.php?article233#nb1 )) . Cette fois encore, il s’agit de nourrir de références critiques le travail d’écriture, la rentabilité marchande laissant place au capital culturel. Les textes sont rassemblés autour de ce qui pourrait n’être qu’un thème, la marche, et qui se hausse à la hauteur d’une poétique : la marche comme « espace-temps de la réception d’une œuvre », qui donne une forme physique aux mouvements de la pensée. C’est donc la dérive qui va servir de cadre théorique à une expérience réglée sur plan. Les cartes des galeries du Louvre s’étalent sur les tables. Quadrillage, notation de coordonnées. Nous allons partir dans le musée en ordonnant notre dérive. « Partir d’une coordonnée et dériver c’est-à-dire construire le hasard d’une rencontre (avec l’œuvre…) ». Le sérieux donné à cette entreprise ne leurre personne; régler le hasard reviendra sans nul doute à stimuler un imaginaire personnel, chacun posant sa trace sur un « territoire en palimpseste » comme l’explique le texte d’André Corboz distribué pour l’occasion. L’ambition de l’expérience mêle le littéraire au psychologique : « Faire émerger la carte mentale d’un territoire traversé, visité… inventer peut-être une géomantique de la déambulation ». Mais pourquoi diantre nous sommes-nous tous retrouvés à prendre des notes dans l’aile Richelieu? La dérive a « situé » plus que de mise : les logisticiens du Louvre auraient-ils à ce point réglé la circulation des visites? Ou les voyages en écriture ne seraient-ils finalement pas si divergents, pour ce petit groupe de profs de l’Île de France? Pour se dégager des stéréotypes, l’entreprise nous ramène à Pérec : comment faire pour « décrire le reste : ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance » (1982 : 12). Le déplacement a donc besoin d’autres ressources et notre guide a plus d’un tour dans son sac pour nous contraindre à l’échappée. Ce sera un « rendez-vous à la Victoire de Samothrace », le point culminant de la sculpture hellénistique, le point de rencontre inévitable au Louvre, au carrefour des galeries et des grands escaliers. But du parcours depuis « un indécidable » et en privilégiant la rêverie. L’écart prendra le parti d’un point d’observation depuis l’arrière étrangement rustique de la statue, là où naît le déploiement du mouvement et l’énergie de l’envol ((On lira avec profit les grandes lignes du dispositif sur le blogue de Sébastien Rongier : http://sebastienrongier.net/spip.php?article241.)) .

Faisons donc terminer les pérégrinations du Louvre entre les ailes de la Victoire. L’énième oiseau de Riopelle – de quoi satisfaire le décompte de Louis-Augustin, et la quête de Pierre-Luc, de Cassie peut-être ((On lira leurs textes, publiés dans le dossier « Tentative d’épuisement d’une œuvre de Riopelle » dans la revue numérique Le Crachoir de Flaubert, et dont on trouvera les références en bibliographie à la fin de ce texte.)) . J’ai bien cherché, pour faire participer le groupe parisien à « la Nuit de la Création » outre-Atlantique : Riopelle n’est pas au Louvre, pas encore; on trouve quelques œuvres à la galerie Lelong, au Centre Pompidou, et aussi à la Bastille, dans une coursive de l’opéra. Devinez comme elle se nomme : « Point de rencontre ». Riopelle l’a peinte en France pour l’aéroport de Toronto et le Canada en a finalement fait don à la France. Nous y voilà, vous et nous.

[blocktext align= »gauche »]Point de rencontre, Jean-Paul Riopelle, 1963, huile sur toile, 428 x 564 cm, 5 panneaux – Opéra Bastille, Paris.

Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle, tome 3, p. 185 – Image en ligne.[/blocktext]

Juchée en équilibre sur le sommet du monde

Palanquin de tracés lumineux

Hippocampéléphantocamélos

Fragile sur le patchwork épais de la matière

La tête solennelle faluchée de clochetons

Perd notre regard

Et ouvre les bras.

[heading style= »subheader »]Bibliographie[/heading]

Collectif (1992), Jean-Paul RIOPELLE, peinture, 1946-1977, Paris, éditions du Centre Pompidou.

Marcel DUCHAMP (1940), Anthologie de l’humour noir, Paris, Sagittaire. Œuvre citée par Sébastien RONGIER, dans sa présentation de l’atelier du Louvre, en ligne. http://sebastienrongier.net/spip.php?article233#nb1 (Page consultée le 10 juillet 2013).

Isabelle GARRON (2011), Corps fut, Paris, coll. Poésie, Flammarion.

Pierre-Luc LANDRY (2013), « Procès-verbal », dans Le Crachoir de Flaubert, en ligne. http://www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/2013/05/proces-verbal/ (Texte en ligne depuis le 15 mai 2013).

Georges PEREC (1982), Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Paris, Christian Bourgois (Titres).

Anne-Marie PETITJEAN (2012), « L’ekphrasis, comme tentative de restitution d’un tableau du Louvre », dans Le Crachoir de Flaubert, [en ligne]. http://www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/2012/06/lekphrasis-comme-tentative-de-restitution-dun-tableau-du-louvre/ (Page consultée le 10 juillet 2013).

Louis-Augustin ROY (2013), « De l’objectivité », dans Le Crachoir de Flaubert, en ligne. http://www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/2013/05/3758/ (Texte en ligne depuis le 29 mai 2013).

Patrick SOUCHON (2000), La langue à l’œuvre, Dijon, les Presses du réel.