Cet article est tiré d’une communication présentée lors de l’édition 2017 du Forum interuniversitaire des étudiants et étudiantes en création littéraire.

« Qu’est-ce qu’une pensée qui ne fait de mal à

personne, ni à celui qui pense, ni aux autres ? »

Gilles Deleuze

Dorrit Cohn affirme, dans La transparence intérieure (1981), que les procédés utilisés pour rendre compte de la vie intérieure des personnages romanesques ont évolué au fil de l’histoire littéraire. À l’origine, la pensée des personnages était complètement éclipsée par le discours d’un narrateur, mais elle a fini par apparaître de façon croissante, au point de devenir l’unique matière du récit[1]. « Ce genre narratif très particulier, entièrement constitué par les seules pensées d’un personnage de fiction » (Cohn, 1981 : 246) est appelé monologue intérieur. À cet égard, plusieurs romans québécois contemporains tels que Putain de Nelly Arcan (2001), Testament de Vickie Gendron (2012), La vie littéraire de Mathieu Arsenault (2014) ou Queue de Nicholas Giguère (2017) peuvent être considérés comme des exemples de monologues intérieurs parce qu’ils sont basés principalement sur les réminiscences et les associations d’idées d’un ou de quelques-uns des personnages de l’histoire.

En tant que récit de pensées, le monologue intérieur pose problème aux théories narratologiques, « qui se fondent sur la définition du récit comme imitation d’actions » (Baroni, 2006 : 163). Or, pour comprendre les caractéristiques propres à ces romans qui imitent la pensée plutôt que l’action, il est important d’observer ce qu’est la pensée en elle-même et dans sa différence fondamentale avec l’action, puis d’étudier la manière dont elle est représentée dans les œuvres romanesques.

Pour ce faire, j’examinerai dans cet article la notion d’image de la pensée telle qu’elle apparait dans l’œuvre de Gilles Deleuze. En effet, Deleuze développe une topologie de la pensée permettant d’expliquer ce qui la fait naître et ce qui se produit quand nous pensons. Guidé par cette image de la pensée, j’aborderai ensuite le roman Putain de Nelly Arcan pour le faire dialoguer avec les théories deleuziennes. Le choix de Putain comme exemple de monologue intérieur s’est imposé pour plusieurs raisons. Son succès à la fois critique et commercial des deux côtés de l’Atlantique fait de ce monologue intérieur contemporain une sorte de locus classicus. Aussi, le principe d’organisation de ce roman peut être considéré comme une illustration de la conception deleuzienne de la pensée tant sur le plan de l’ordre des scènes dans le récit que sur celui de la composition phrastique des descriptions.

L’image de la pensée

Dans son cours intitulé « Cinéma et pensée », le 30 octobre 1984 à l’Université de Vincennes, Deleuze dit : « Je suppose que toute pensée présuppose une image de la pensée. » Cette notion d’image de la pensée est un fil rouge qui traverse son œuvre. Elle s’articule sur l’opposition entre reconnaître et créer, et vise à présenter la pensée comme un acte de création : « La création, c’est la genèse de l’acte de penser dans la pensée elle-même » (1964 : 118-119). Cette nouvelle image de la pensée que brosse Deleuze, et qui place en son centre l’acte de créer, s’oppose à l’image traditionnelle – que Deleuze dégage de la philosophie en général – qui représente la pensée comme une faculté visant à reconnaître. À cet égard, Deleuze dira :

D’une part, il est évident que les actes de recognition existent et occupent une grande partie de notre vie quotidienne : c’est une table, c’est une pomme, c’est le morceau de cire, bonjour Théétète. Mais qui peut croire que le destin de la pensée s’y joue, et que nous pensions quand nous reconnaissons. (1968 : 177).

Contrairement à la philosophie classique qui, de Platon à Kant, s’efforçait de « retrouver à la fin ce qui était dans le début, […] de reconnaître […] ce qui était simplement connu sans concept et de manière implicite » (170), la philosophie de Deleuze cherche à comprendre la production de nouvelles façons de se sentir et de penser.

Dans la nouvelle image proposée par Deleuze, la pensée n’est plus seulement une reconnaissance, mais une interprétation : « Penser, c’est toujours interpréter, c’est-à-dire expliquer, développer, déchiffrer, traduire un signe. » (1964 : 119) De plus, la pensée doit être violentée pour s’actualiser, elle doit être incommodée par quelque chose qu’elle n’arrive justement pas à reconnaître. Deleuze écrit : « Il y a des choses qui nous forcent à penser, non plus des objets reconnaissables, mais des choses qui font violence, des signes rencontrés. » (123) C’est le signe qui force la pensée à penser, il est inhérent à l’acte de penser.

Il s’agira donc ici de comprendre comment se déroule la rencontre avec un signe afin de comprendre comment la pensée fonctionne. Toutefois, il faut commencer par analyser la reconnaissance pour découvrir ce qui permet au signe de supplanter cette dernière. Et comme Deleuze s’appuie largement sur Henri Bergson, il est essentiel, pour pouvoir suivre la réflexion de Deleuze sur la reconnaissance et le signe, d’effectuer un détour vers les thèses de Bergson.

Dans Matière et mémoire, Bergson distingue deux types de reconnaissance. Il y a d’abord « une reconnaissance dans l’instantané, une reconnaissance dont le corps tout seul est capable » (1896 : 100). Et puis, il y a « la reconnaissance attentive » (107) qui met en jeu la mémoire et l’esprit. Il donne un exemple qui permet de bien les distinguer :

Je me promène dans une ville, par exemple, pour la première fois. À chaque tournant de rue, j’hésite, ne sachant où je vais. Je suis dans l’incertitude, et j’entends par là que des alternatives se posent à mon corps, que mon mouvement est discontinu dans son ensemble, qu’il n’y a rien dans une des attitudes, qui annonce et prépare les attitudes à venir. Plus tard, après un long séjour dans la ville, j’y circulerai machinalement, sans avoir la perception distincte des objets devant lesquels je passe. […] J’ai commencé par un état où je ne distinguais que ma perception; je finis par un état où je n’ai plus guère conscience que de mon automatisme. (100-101)

D’après cet exemple, quand je suis dans un environnement familier, je reconnais instantanément les objets, sans même en prendre conscience. Bergson explique que « reconnaître un objet consiste surtout à savoir s’en servir » (101). Donc, pour me servir d’objets usuels, je peux agir sans même avoir conscience de ce que je fais.

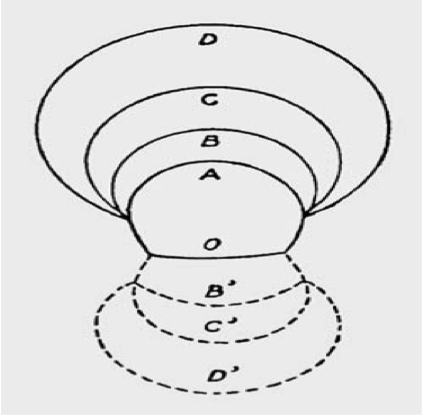

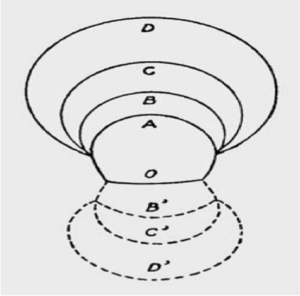

Toutefois, lorsque je suis attentif à ce qui m’entoure parce que, par exemple, je me trouve devant l’inconnu, c’est le second type de reconnaissance qui a lieu : la reconnaissance attentive. Le schéma suivant, tiré de Matière et mémoire, montre comment la perception se forme durant la reconnaissance attentive :

Lorsque nos sens entrent en contact avec le monde extérieur, « notre mémoire dirige sur la perception reçue les anciennes images qui y ressemblent. » (111) La perception est comme un crible qui trie les souvenirs; elle laisse passer ceux qui ressemblent au présent et bloque les autres. Dans le cas d’un objet familier, plusieurs souvenirs peuvent rapidement et parfaitement venir recouvrir la sensation produite par l’objet O, et une réaction motrice appropriée peut alors s’enclencher. Mais, « si l’image retenue ou remémorée n’arrive pas à couvrir tous les détails de l’image perçue, un appel est lancé aux régions plus profondes et plus éloignées de la mémoire, jusqu’à ce que d’autres détails connus viennent se projeter sur ceux qu’on ignore. » (111) Autrement dit, aussi longtemps que la sensation perçue n’est pas complètement recouverte par des souvenirs, de nouveaux souvenirs sont appelés en renfort, comme nous le voyons sur le schéma : « De ces différents cercles de la mémoire, […] le plus étroit A est le plus voisin de la perception immédiate. […] Derrière lui les cercles B, C, D, de plus en plus larges, répondent à des efforts croissants d’expansion intellectuelle. » (114) Ainsi, les éléments contenus dans la mémoire se projettent sur le monde extérieur pour l’éclairer et l’enrichir d’informations : ce sont les cercles B’, C’ et D’ qui représentent des aspects de plus en plus larges de la réalité. Bref, pour Bergson, la perception consciente qui a lieu durant la reconnaissance attentive est comme le reflet de deux miroirs face à face : la mémoire du passé se réfléchit dans la sensation du monde présent, et l’image du monde présent se réfléchit à son tour dans la mémoire du passé, jusqu’à ce que l’équilibre se fasse entre le deux.

À ce sujet, Deleuze dit que « la reconnaissance attentive, quand elle réussit, […] permet au flux sensori-moteur de reprendre son cours temporairement interrompu. » (1985 : 75) C’est-à-dire que lorsque les souvenirs recouvrent complètement la sensation, l’objet est reconnu et le corps sait donc s’en servir; une réponse motrice peut alors être lancée, et la pensée peut s’arrêter. C’est pourquoi Deleuze ajoute que « la reconnaissance attentive nous renseigne beaucoup plus quand elle échoue que quand elle réussit. » (75) En effet, si la reconnaissance échoue, les jeux entre la perception et la mémoire durent plus longtemps que lorsqu’elle réussit, et ils révèlent leur fonctionnement. Ces quelques notions bergsoniennes sur la reconnaissance permettront maintenant de comprendre le concept de signe, tel qu’il est présenté par Deleuze.

Dans Proust et les signes, Deleuze dégage quatre types de signes. Il y a d’abord les signes sociaux; un simple regard ou une subtile hésitation peut faire comprendre un sous-entendu. Les signes sociaux, ou mondains, font croire qu’il y a quelque chose qui se passe derrière notre dos. Il y a ensuite les signes de l’amour quand, par exemple, un détail nous attire de façon irrationnelle chez quelqu’un d’autre, nous fait tomber en amour. Le signe est donc un indice de ce qui nous fait désirer l’autre, de ce que nous désirons chez l’autre. Aussi, il y a les signes de l’art. Il peut s’agir d’une œuvre qui interpelle celui qui la contemple, qui attire son attention. Finalement, il y a des signes matériels. Il peut s’agir de sensations qui se produisent accidentellement et qui forcent à penser, qui indiquent qu’il y a quelque chose à comprendre dans ce qui est perçu, même si nous ne savons pas encore de quoi il s’agit. Un cas bien connu de signe matériel, c’est la madeleine de Proust. Voici comment le narrateur de La recherche présente ce moment de l’histoire :

[J]e portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. […] D’où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle? Que signifiait-elle? (1913 : 44)Dans cet exemple, une sensation envahit le personnage. Cette sensation dépasse infiniment l’objet qui la produit, ce qui force le personnage à réfléchir. Pour Deleuze, il s’agit bien là d’un signe matériel. En fait, La recherche serait surtout un récit sur les signes.

Cette conception du signe est donc beaucoup plus large que celle du signe linguistique. En effet, qu’il soit un mot lu ou entendu, il est un objet reconnu. Les souvenirs permettent de l’identifier, et le sens qu’il prend indique quelles réactions avoir face à lui. Toutefois, les signes de la mondanité, de l’amour, de l’art ou du monde sensible ressemblent, en quelque sorte, à une reconnaissance ratée. Ils dépassent la reconnaissance, car ils forcent la pensée à produire quelque chose qui viendra expliquer la sensation ressentie, quelque chose qui n’existait pas encore dans l’esprit avant la rencontre avec le signe.

Voyons cela en détails. Dans Différence et répétition, Deleuze énonce trois caractéristiques qu’il attribue au signe. « Dans son premier caractère, [le signe] ne peut être que senti » (1968 : 182). S’il ne peut être que senti, c’est qu’il indique la présence de quelque chose qui n’est pas encore compris ou connu. Dans le cas du signe mondain, nous ressentons un sous-entendu, mais nous ne pouvons pas dire exactement de quoi il est question. Dans le cas des signes qui viennent du monde sensible, comme celui de la madeleine, il y a également un secret à sonder :

[blocktext align= »gauche »]Il arrive qu’une qualité sensible nous donne une joie étrange, en même temps qu’elle nous transmet une sorte d’impératif. Ainsi éprouvée, la qualité n’apparait plus comme une propriété de l’objet qui la possède actuellement, mais comme le signe d’un tout autre objet, que nous devons tenter de déchiffrer, au prix d’un effort qui risque d’échouer. (Deleuze, 1964 : 18)[/blocktext]Le signe se présente d’abord comme une sensation incompréhensible. Dans l’exemple de la madeleine de Proust cité plus haut, Marcel dit à propos de la sensation : « Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment » (1913 : 44. Je souligne). Tout ce qu’il y a à reconnaitre (le jour, le lieu, le goût, etc.) est bien reconnu, mais une sensation continue de flotter, quelque chose qui déborde tout ce qui est perçu. Il y a un reste, dans le sens mathématique du terme. Le signe est donc une sensation « sans la notion de sa cause » (44), écrit Proust. Cette sensation ressemble aussi à celle de la paramnésie, ou du déjà-vu[2]. Par exemple, avec le déjà-vu, nous avons l’impression que ce que nous sommes en train de vivre a déjà été vécu, mais il ne s’agit pas seulement d’une analogie entre le moment présent et un événement passé, mais bien d’une identité entre les deux moments, c’est le même moment qui se répète. La sensation de déjà-vu est causée par la situation présente, mais elle la déborde. Nous pouvons dire que, comme le signe, le déjà-vu est une reconnaissance ratée. Là encore, il y a un reste. Et tant que ce reste n’est pas recouvert par les souvenirs, les processus qui vont de la sensation à la mémoire et de la mémoire à la sensation continuent leur activité. Bref, le signe est une sensation que la reconnaissance de l’objet qui la produit n’arrive pas à épuiser.

Le second caractère du signe concerne la mémoire : « Oubliée, c’est de cette manière que la chose apparait » (Deleuze, 1968 : 183). En effet, c’est ce qui distingue la rencontre avec un signe de la rencontre avec un simple objet inconnu; la mémoire aiguillonnée par la sensation paradoxale ne peut pas cesser sa recherche. Les déjà-vu présentent aussi cette deuxième caractéristique du signe : ils donnent l’impression d’être sur le point de se rappeler où et quand aurait été vu ou rêvé la chose en train de se produire. Cette impression devient une injonction à explorer des zones toujours plus reculées de la mémoire, ce que Deleuze appelle la mémoire transcendantale. Quand nous cherchons à nous rappeler quelque chose sans y parvenir, comme lorsque nous avons un mot sur le bout de la langue, nous avons le sentiment d’un vide, d’une temporalité sans contenu, nous accédons ainsi à un peu de temps à l’état pur, selon l’expression de Proust, c’est-à-dire non pas les choses dans le temps, mais le temps lui-même dans lequel les choses se produisent. Bien sûr, l’épisode de la madeleine débouche sur le souvenir du village de Combray, le village où Marcel passait ses vacances. Mais selon Deleuze, la mémoire n’est pas le fin mot de cette histoire[3]. L’oubli introduit la durée dans la pensée.

Maintenant, en replaçant sur le schéma bergsonien de la perception les deux premiers caractères du signe, nous arrivons à en comprendre le troisième. Lorsque l’objet O du schéma est perçu, les souvenirs apportent une reconnaissance. Si une partie de la sensation n’arrive pas à être prise en charge par les mécanismes de la reconnaissance, comme nous l’avons vu, la mémoire va chercher de plus en plus loin dans les souvenirs. Lorsque nous rencontrons un signe, la conscience est poussée à sa limite, dépassant ainsi l’ensemble des contenus de la mémoire (les cercles A, B, C, D), ce qui se réfléchit sur l’ensemble du monde sensible (les cercles B’, C’, D’). Il advient alors, de façon involontaire et en majeure partie inconsciente, une recherche qui va au-delà de l’expérience vécue. C’est pourquoi, avec « le troisième caractère, la mémoire transcendantale force la pensée à saisir ce qui ne peut être que pensé » (Deleuze, 1968 : 183), c’est-à-dire le sens. Encore une fois, le goût de la madeleine force le narrateur de La recherche à se rappeler, mais le sens que possède le signe est une création. Comme le mécanicien qui doit inventer un outil spécial pour exécuter une tâche précise qu’il n’arrive pas à accomplir avec le contenu de sa boîte à outils, l’esprit placé devant une reconnaissance impossible doit produire un élément qui s’adaptera à la sensation qui lui pose problème. Et c’est exactement ce que Marcel dira alors qu’il cherche dans son esprit ce que le goût de la madeleine évoque en lui : « Chercher? pas seulement : créer. » (Proust, 1913 : 44) Ce que Marcel découvrira en lui, c’est Combray, mais un Combray transformé, transcendé par la pensée. Et pour revenir une dernière fois à l’exemple du déjà-vu, le malaise qui accompagne la perception force à se questionner sur le sens de cette expérience. Aucune des explications biologiques et neurologiques proposées pour expliquer la paramnésie ne fournit une réponse satisfaisante à la question du sens de l’expérience. Le malaise exige un pourquoi, non pas un comment : le comment relève du sensori-moteur, le pourquoi, de la pensée.

Le signe est essentiel pour comprendre la pensée parce que « la pensée n’est rien sans quelque chose qui force à penser » (Deleuze, 2002 : 117). Elle doit être mise en mouvement par une rencontre. Cette rencontre, c’est le signe : « Ce qui force à penser, c’est le signe. » (Deleuze, 1964 : 118-119) Pensée et signe sont inséparables dans l’image que Deleuze s’en fait. Il reste maintenant à voir comment ils peuvent influencer la composition des monologues intérieurs.

Le signe dans Putain

Une des premières définitions du monologue intérieur vient d’Édouard Dujardin, l’inventeur avéré de cette forme narrative. Selon lui, le monologue intérieur « est un discours sans auditeur et un discours non prononcé » (1977 : 229). À cet égard, nous pouvons donc affirmer que le roman Putain de Nelly Arcan fait partie de la famille des monologues intérieurs. La toute première phrase du livre confirme cette appartenance : « Je n’ai pas l’habitude de m’adresser aux autres lorsque je parle, voilà pourquoi il n’y a rien qui puisse m’arrêter » (Arcan, 2001 : 7). Et si quelques doutes persistaient quant à la nature de ce monologue, la narratrice ajoute un peu plus loin : « Les mots n’ont que l’espace de ma tête pour défiler. » (17). Dès l’incipit, Putain s’autoproclame monologue intérieur.

Toutefois, la définition de Dujardin ne s’arrête pas là. Il ajoute que le monologue intérieur

se différencie du monologue traditionnel en ce que : quant à sa matière, il est une expression de la pensée la plus intime, la plus proche de l’inconscient, quant à son esprit, il est un discours antérieur à toute organisation logique (1977 : 229).

Encore une fois, ici, Arcan se conforme à cette définition du monologue intérieur lorsqu’elle annonce dans la préface que « ce livre est tout entier construit par association, d’où le ressassement et l’absence de progression, d’où sa dimension scandaleusement intime. » (2001 : 17) Reste à voir maintenant si les concepts proposés par Deleuze trouvent un écho dans la composition de ce récit de pensée.

Le récit débute par deux paragraphes d’une rare violence où est décrit de façon vivide le quotidien répétitif d’une prostituée exerçant son métier. Puis, au début du troisième paragraphe, une question émerge quant aux motivations de ses clients : « Et je ne saurais pas dire ce qu’ils voient lorsqu’ils me voient, ces hommes, je le cherche dans le miroir tous les jours sans le trouver, et ce qu’ils voient, ce n’est pas moi, ce ne peut pas être moi » (Arcan, 2001 : 21). La narratrice présente donc la situation comme posant problème. Tout est là, elle reconnaît tout ce qu’il y a à reconnaître, elle voit dans son miroir tout ce qu’il y a à voir, et pourtant, il manque quelque chose pour comprendre. Et ce manque – ou plutôt ce reste – la force à penser. Nous pouvons donc parler de quelque chose qui fait signe.

Ainsi débute le monologue intérieur, par un constat qui paraît tout à fait incompréhensible pour la narratrice et qui reviendra tout au long du roman : comment peut-il y avoir tant d’hommes prêts à payer pour coucher avec une inconnue ? Elle cherchera, en vain, une façon satisfaisante de répondre à cette question. Pour la énième fois, la pensée de la narratrice reprendra tout depuis le début, repassant encore et encore par le même problème, le même constat, la même question, le même signe, un peu comme tous les cercles du schéma bergsonien qui s’englobent successivement, mais en repassant tous par l’objet O.

Bien sûr, le récit ne progresse pas, il revient périodiquement au signe problématique qui actualise la pensée. Et les thèmes s’associent entre eux de manière parfois oniroïde, semblable au rêve, c’est-à-dire en ne respectant pas forcément la logique du tiers exclu. Comme le dit Deleuze : « Si l’on se reporte au schéma précédent de Bergson, le rêve représente le circuit apparent le plus vaste ou l’enveloppe extrême de tous les circuits. » (1985 : 77) C’est à ce niveau que les associations nouvelles d’éléments épars se produisent, débouchant sur des images comme la « larve » ou la « schtroumpfette ».

Dans le schéma de la perception de Bergson, chacun des cercles contient en lui tout le passé. Et pour la narratrice, chaque facette du problème contient en lui l’ensemble du problème. Il y aura bien sûr le cercle familial de la narratrice, le père et la mère, le triangle œdipien. Mais rapidement, ce cercle familial éclatera parce qu’il est traversé par des cercles plus grands, qui dépassent sa famille et son milieu. Elle déclare d’ailleurs dans la préface que le roman Putain n’est pas uniquement en lien avec sa condition à elle :

[S]’il fait appel à ce qu’il y a en moi de plus intime, il y a aussi de l’universel, quelque chose d’archaïque et d’envahissant, ne sommes-nous pas tous piégés par deux ou trois figures, deux ou trois tyrannies se combinant, se répétant et surgissant partout, là où elles n’ont rien à faire, là où on n’en veut pas? (2001 : 17)Il y a effectivement deux ou trois thèmes récurrents dans Putain. D’abord, le thème des rapports homme-femme (« la misère des hommes à aimer les femmes et le rôle qu’on joue dans cette misère » (61)), puis le thème de l’absurdité du désir (« cette force qui me fait vivre et qui me tue à la fois » (23)), et le thème du rôle de l’argent dans la société (« tout peut s’acheter » (57)). Chacun de ces thèmes se recoupent comme les cercles du schéma avec au centre l’union de tous les cercles, l’objet qui fait signe : la prostitution, union du rapport homme-femme, du désir et de l’argent.

Si l’intime et l’universel s’y rejoignent, c’est que le signe problématique, en poussant l’esprit vers ses limites, renvoie de façon opposée et égale sur l’objet un éclairage puissant qui l’expose de manière clinique, sans ombrage. Sont donc corrélatifs les figures archaïques et les détails les plus intimes, l’infiniment grand et l’infiniment petit comme la réflexion d’un même objet dans deux miroirs face à face.

Selon la théorie bergsonienne de la perception et de la reconnaissance, les objets perçus, reconnus, seraient davantage constitués de ce que la mémoire projette sur eux que de ce qu’ils sont à l’extérieur de la conscience. Comme le dira Bergson : « Il est incontestable que le fond d’intuition réelle, et pour ainsi dire instantanée, sur lesquelles s’épanouit notre perception du monde extérieur est peu de choses en comparaison de tout ce que notre mémoire y ajoute. » (1896 : 68) En effet, les cercles B’, C’ et D’ du schéma de la perception de Matière et mémoire montrent que les objets avec lesquelles nous interagissons sont comme le noyau d’un atome autour duquel nos souvenirs gravitent. Ce que Deleuze expliquera dans L’image-temps, c’est que les récits construits autour de signes mettent justement en évidence cette imbrication du subjectif et de l’objectif dans la perception.

Les techniques d’écriture qui permettent ce genre d’imbrication sont nombreuses. Arcan a recours à la métaphore, à la comparaison, à l’anacoluthe, comme dans l’exemple suivant où la narratrice présente un des clients réguliers qui arrive dans la chambre :

Michael arrive toujours dans ses habits noirs, avec son chapeau et son manteau qui le désignent comme juif […], et croyez-moi il me fascine, mon rabbin […], il me fascine parce qu’il me rappelle Moïse, l’homme de mes cours de catéchèse et de la bible de mon père, il me rappelle Moïse avec sa longue barbe blanche de vieux sage, debout dans ses sandales de cuir qui foulent le sable du désert et avec son air de tout savoir, sondant le ciel et la mer pour s’y frayer un chemin, debout dans sa dignité de patriarche désigné par le doigt de Dieu, l’homme de toutes les vertus chargé de guider l’humanité vers la Terre promise, vers cette chambre où j’attends les clients, vers mon lit à moi où tous les peuples se rejoignent. (Arcan, 2001 : 111)

Une digression par métaphore fait glisser le récit de Michael à Moïse, puis la description se termine par une anacoluthe qui est également une métalepse : le patriarche de la Bible guide l’humanité vers la chambre de la narratrice. Mais au cours de la digression, l’actuel Michael qui se dresse dans la chambre et le Moïse imaginé dans le désert se mêlent si bien que nous pouvons difficilement départager si les « sandales de cuir » et la « dignité de patriarche » sont attribuables à Moïse, à Michael ou aux deux.

La description de Michael montre en quoi les mouvements de la pensée servent de moteur à la progression du monologue intérieur. En effet, elle présente les trois moments de la rencontre avec un signe : d’abord le sentiment d’inquiétante familiarité (« il me fascine […] il me fascine »), puis la mémoire (« il me rappelle Moïse […] il me rappelle Moïse ») et finalement, les éléments qui ne peuvent être que pensés, ce quelque chose d’archaïque et envahissant. Deleuze dira que, placée devant un signe, la perception « entre en rapport avec des éléments authentiquement virtuels, images de rêves (j’ai l’impression de l’avoir vu en rêve…), fantasmes ou scènes de théâtre (il a l’air de tenir un rôle qui m’est familier…). » (1985 : 75) Ces scènes de théâtre, c’est-à-dire les personnages mythologiques ou bibliques qui habitent l’inconscient, se révèlent ainsi dans les descriptions. L’inconscient dévoile alors des contenus beaucoup plus vastes que le petit triangle familial dans lequel la psychanalyse freudienne essaie de le contenir. Deleuze écrira d’ailleurs dans L’Anti-Œdipe que « l’inconscient ne délire pas sur papa-maman, il délire sur les races, les tribus, les continents, l’histoire, la géographie, toujours un champ social. » (1972 : 197) Ces contenus inconscients sont des forces qui poussent à agir.

Putain est donc un récit dont les mouvements suivent les allers-retours de la pensée entre monde et esprit. La conscience de la narratrice, placée devant l’inconcevable misère morale et spirituelle à l’extérieur et à l’intérieur d’elle-même, s’élèvera pour essayer de comprendre tout ce qu’il y a à comprendre, s’élançant vers des régions qui dépassent les limites de l’expérience individuelle. L’expression littéraire d’une rencontre avec une situation qui fait signe s’exprime ici à travers une prose poétique qui permet de mettre en lumière la coexistence de l’imaginaire et du concret dans le monde environnant, révélant ainsi les soubassements, c’est-à-dire les rapports de force et les modèles archétypaux qui innervent la pensée.

Le monologue intérieur, comme procédé de narration, semble donc particulièrement à même de raconter l’époque actuelle sous son aspect chaotique, dans sa surabondance d’information et sa perte de repère. Puisque la pensée est ici l’unique matière du récit, il convient d’analyser l’acte de penser en lui-même pour mieux réfléchir à la composition des monologues. D’après Deleuze, la pensée est faite d’images, de souvenirs et de sensations. L’originalité de cette approche est de faire remonter la source de cette forme narrative à une réalité prélangagière qui transcende les caractéristiques énonciatives, temporelles et stylistiques qui servent habituellement de critères pour analyser ces romans.

Bibliographie

ARCAN, Nelly, Putain, Paris, Seuil, 2001.

BARONI, Raphael, Protée, vol. 34, no 2-3, 2006, p. 163-175

BERGSON, Henri, Matière et mémoire, Paris, PUF, 1896.

COHN, Dorrit, La transparence intérieure, Paris, Seuil, 1981.

DELEUZE, Gilles, Proust et les signes, Paris, PUF, 1964.

DELEUZE, Gilles, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968.

DELEUZE, Gilles, L’image-temps, Paris, Minuit, 1985.

DELEUZE, Gilles, L’île déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002.

DELEUZE, Gilles et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972.

DUJARDIN, Édouard, Les lauriers sont coupés suivi de « Le monologue intérieur », Rome, Bulzoni, 1977.

PROUST, Marcel, Du côté de chez Swann, Paris, Grasset, 1913.

[heading style= »subheader »]Notes[/heading][1]Aucune technique narrative n’est frappée d’obsolescence ; les anciennes rivalisent toujours avec les nouvelles ou s’agencent encore avec elles. Ainsi, le psycho-récit, le premier des procédés dénombrés par Cohn, conserve toute sa pertinence et sa contemporanéité.

[2] Bergson a consacré au déjà-vu un article intitulé « Le souvenir du présent ou la fausse reconnaissance » (1908).

[3] « En quoi consiste l’unité de À la recherche du temps perdu? Nous savons du moins en quoi elle ne consiste pas. Elle ne consiste pas dans la mémoire, dans le souvenir, même involontaire » (Deleuze, 1964 : 9).