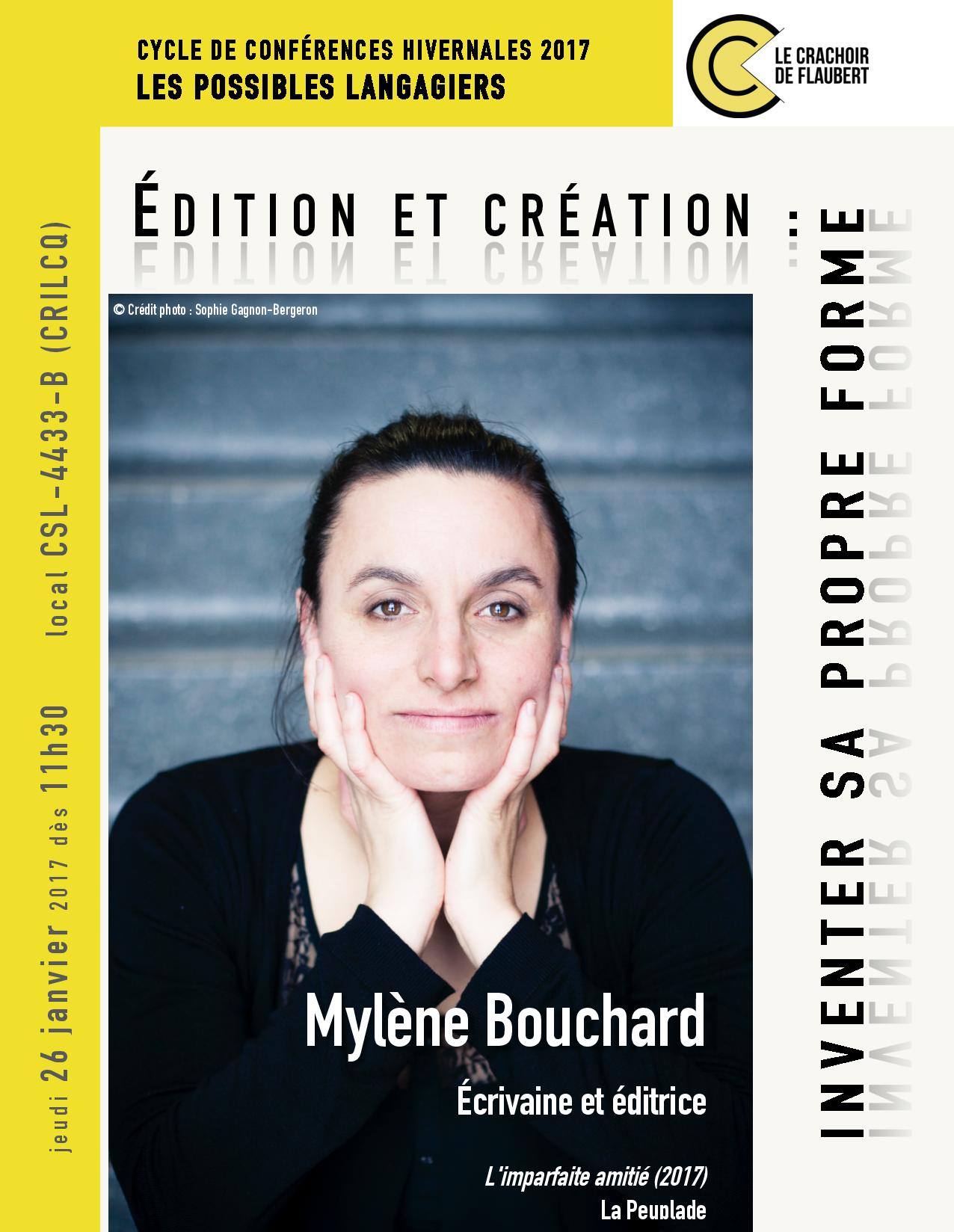

Le 26 janvier dernier, à l’Université Laval, Le Crachoir de Flaubert a eu l’honneur de recevoir Mylène Bouchard dans le cadre de son cycle de conférences sur la recherche-création intitulé « Les possibles langagiers », organisé par Treveur Petruzziello, Laetitia Rascle Beaumel et Virginie Savard. L’écrivaine et co-fondatrice des Éditions de la Peuplade a pu nous entretenir de son approche créatrice de ces deux domaines littéraires.

L’auteure a eu la gentillesse de fournir au Crachoir le texte préparé pour la conférence que vous trouverez ci-bas. Veuillez nous excuser d’un problème technique qui a tronqué les premières minutes de la rencontre; heureusement, le texte vous permettra de n’avoir rien manqué. Bonne écoute!

[heading style= »subheader »]Édition et création : inventer sa propre forme[/heading]

Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d’être là.

Je me lance, j’ai mes notes, j’ai ma tête, mes idées. Je vais tenter de toucher aux deux sphères qui composent ma vie, pratiquement à part égale : l’édition et l’écriture. Deux pratiques qu’on peut regrouper sous un seul mot : « création ». Je vois d’abord et avant tout mon métier d’éditrice comme celui d’un créateur. Comme l’annonce le titre de l’événement, ma préparation est un tricot autour de l’édition, de la création, des formes libres. De fil en aiguilles, on pourra toucher à des thèmes comme la liberté, l’indépendance, le temps, le risque, l’amour (c’est inévitable). Tout ça dépend des chemins qu’on empruntera ensemble.

Mais avant, je vais tenter l’impossible (mais pas si impossible) : vous parler de moi. De ma démarche. De mon mode de vie. De mes inspirations. Des auteurs que j’admire, semés ici et là en appui à ce que j’avance. De lectures importantes. De ce qui me définit le mieux.

J’ai l’impression qu’il restera, à la fin de cette conférence, beaucoup de questions. Comme dans la plupart de mes projets, il y aura beaucoup de matière. Nous parcourerons ensemble un grand labyrinthe ; faites-moi confiance, il faut me suivre, il y a une ou des issues.

Beaucoup plus de questions que de réponses. Pour moi, il n’existe que des questions. Comme le dit le philosophe belge Michel Meyer : « Si quelqu’un parle ou écrit, c’est parce qu’il a une question en tête ((Michel Meyer, Principia Rhetorica : une théorie générale de l’argumentation, Paris, Quadrige/PUF, 2010.)). » J’aime particulièrement les œuvres qui reproblématise sans cesse les mêmes thèmes, comme celle de l’écrivain québécois Yvon Rivard que j’étudie, que je relis constamment, c’est-à-dire qu’il y a toujours, dans ces œuvres, dans les réponses trouvées une nouvelle question. Et aussi, pour citer Meyer une fois de plus : « L’homme qui questionne est lui-même question ((Ibid.)). » Comme si les réponses importaient peu finalement. Il est vrai que les réponses sont de l’ordre personnel, alors que les questions deviennent à côté universelles ou existentielles. Quant aux solutions, c’est autre chose, c’est intéressant, ça concerne davantage le bien commun.

Je nous lance d’emblée sur la piste de Meyer, parce que je trouve qu’il y a dans sa théorie philosophique appliquée sur le questionnement, qui est en fait une théorie rhétorique, une perspective de résolution de problèmes porteuse. Comme quoi le créateur, en développant une véritable pensée de fond et en inventant sa propre forme, peut arriver à contribuer à sauver le monde, en créant des outils pour l’affronter justement.

Sauver le monde pourrait vouloir dire pour Yvon Rivard, « sauver son héros ». En effet, dans son roman Le milieu du jour, un livre qui m’a sauvé la vie, Rivard cite en exergue Peter Handke : « La question de tout narrateur devrait toujours être : comment sauver mon héros ((Yvon Rivard, Le milieu du jour, Montréal, Éditions du Boréal, coll. « Boréal compact », 2005.)). »

Sauver le monde peut vouloir dire créer, peut vouloir dire écrire ou éditer. Créer, partir de rien quand on peut tout avoir.

Sauver le monde peut vouloir dire faire de l’écriture un acte d’amour. C’est ce qu’affirmait Jean Cocteau. Si l’écriture n’est pas acte d’amour, elle n’est qu’écriture.

Sauver le monde peut vouloir dire croire au pouvoir de l’art.

Sauver le monde veut dire pacifier le monde, abolir la violence : « Telle devrait être, comme le veut également Yvon Rivard, le seul problème et la seule ambition de l’artiste, de l’intellectuel ((Yvon Rivard, Une idée simple, Montréal, Éditions du Boréal, coll. « Papiers collés », 2010.)). »

Déjà naissent plusieurs questions :

Sauver des vies, la vie, est-il le rôle de l’écrivain? Et si l’écrivain était celui qui enseignait le mieux la vie ? Comment invite-t-on, de nos jours, l’écrivain à faire part de sa recherche de la vie (ou de la mort) bonne? Chose certaine, il y a une vérité – sinon, comment pourrions-nous « prendre les œuvres au sérieux au point de leur confier nos vies ((Yvon Rivard, Personne n’est une île, Montréal, Éditions du Boréal, coll. « Papiers collés », 2006.))? »

[heading style= »subheader »]Qui est libre?[/heading]C’est une question intéressante, n’est-ce pas? C’est le dernier vers d’une chanson de Stéphane Lafleur, sur le dernier disque d’Avec pas d’casque qui se termine comme ça : « Bonjour par applaudissements/Qui est libre? »

On le fait?

Par applaudissements : Qui est libre?

(J’APPLAUDIS.)

Je crois que je suis une personne libre. Je sais, c’est gros d’affirmer cela. J’entends par « personne libre » quelqu’un qui se construit à partir de lui-même – et non selon le regard des autres – qui puise au fond de lui ses convictions et ses motivations. Je traîne avec moi depuis longtemps cette phrase, depuis au moins 20 ans : On se développe à partir de sa propre enveloppe. Je ne sais pas de qui est cette phrase. Quand je la tape sur Google, la seule référence qui sort j’en suis l’auteure, car j’avais placé la phrase dans un autre texte. Mais je ne me cite pas moi-même, la phrase vient vraiment d’ailleurs. Je l’avais lue quelque part et elle s’est imprégnée dans ma tête. C’est une phrase-guide. Elle m’aide souvent. Elle m’aide comme parent par exemple, à orienter mes enfants pour qu’ils deviennent des êtres libres. Je réfléchis présentement énormément à cette notion, car elle constituera l’élément central de mon prochain projet d’écriture.

Dans le titre de la conférence, il y a l’expression « Inventer sa propre forme ». La liberté est sous-entendue.

J’ai consacré le troisième chapitre de mon essai « Faire l’amour : Shakespeare, Tolstoï et Kundera » à la notion de liberté. J’avais alors fouillé de fond en comble ce petit livre magnifique de Thierry Hentsch, La mer, la limite. La prémisse du chapitre était donc que la liberté n’équivaut pas à avoir zéro limites, jamais. La liberté, selon Hentsch, a besoin de repères, d’idées, de fondements sur lesquels s’appuyer, se construire, se développer. Trop de liberté peut simplement conduire à l’errance.

Je croyais pertinemment que ces notions me permettraient de bien lire ce grand roman de Kundera, l’un de ses meilleurs que vous connaissez toutes et tous, L’insoutenable légèreté de l’être.

Je dis dans mon essai : « N’est-ce pas alors la liberté qui devient insoutenable quand elle prend trop d’expansion? L’insoutenable légèreté de l’être est un plaidoyer pour une liberté mesurée, car, Kundera le développe, il vaut mieux ne pas être ni tout à fait lourd ni tout à fait léger. Dans son opuscule La mer, la limite, le penseur Thierry Hentsch exprime également l’idée que l’insuffisance de contrainte n’est pas souhaitable :

L’absence de limite est un mauvais espoir dans un monde bardé de clôtures. Car la limite n’est pas clôture et l’absence de limite ne rend pas libre. L’excès n’est pas liberté. En soi, la limite n’exclut pas. Et toute exclusion n’est pas forcément mauvaise. Alors que le besoin de tout inclure – ce besoin malade de réduire toute étrangeté au connu – mène aux exclusions les plus radicales!

Ce besoin de tout inclure dont parle Hentsch, il faudrait y cogiter longtemps. Peut-on peut-être le comparer en création au besoin de tout dire, de tout montrer, de noircir des pages inlassablement, au besoin de publier, de reconnaissance, de succès instantané? Peut-on peut-être le comparer en édition au besoin de produire ce que le consommateur demande, de s’éparpiller, de dessiner une ligne éditoriale discontinue, de réaliser des projets pour les mauvaises raisons?

Hentsch nous dit qu’il faut un cadre. Dans mon nouveau roman, L’imparfaite amitié, j’évoque à quelques reprises une certaine boîte rectangulaire, je parle de moule amoureux. L’héroïne remet alors en question les modèles amoureux que la société propose : tout vouloir, tout consommer, jeter après utilisation ou en présence de bris. Non conformiste, elle cherche une voie de liberté, elle lutte :

Par moments, je maudis la vie théorique de l’amour unique, bien que j’admette la résistance. Une fois qu’on a trouvé, il faut de toute évidence résister et viser la durée. Ce qui me fait réagir le plus, c’est l’idée que nous sommes entraînés dès l’enfance à rechercher un partenaire à tout prix et conditionnés à se tourner vers le sexe opposé. […] La société nous pousse à acquérir l’amour unique. Cette philosophie arrive très tôt dans la vie, chez l’enfant, le garçon qui cherche la fille, la fille qui découvre le garçon. Se restreindre à n’aimer qu’une seule personne, pourquoi ? Les hommes et les femmes ne peuvent pas être heureux à l’intérieur de modèles rigides. Ils repoussent forcément à un moment ou à un autre, les parois qui les serrent, qui leur bouffent l’air.

Charles Taylor parle de cadre aussi dans ses travaux sur l’identité moderne. Il parle de cadre définitionnel et d’espace moral. Ce dernier défend la thèse forte qu’il est absolument impossible de se passer de cadres. Il s’agit bien là de cadres de références que chaque individu possède et qui lui permet d’évaluer ses positions au cours de son existence. Taylor définit l’identité comme cet « horizon à l’intérieur duquel je peux prendre position ((Charles Taylor, Les sources du moi : La formation de l’identité moderne, Montréal, Éditions du Boréal, 1998.)) », cet horizon à l’intérieur duquel les choses puisent une signification.

Pour illuster la nécessité de limites de Hentsch, l’obligation de cadres de Taylor, la boîte rectangulaire d’Amanda, peut-on la configurer, la satanée boîte?

(JE DESSINE LA BOÎTE À TROUS.)

Que voyez-vous?

J’affectionne particulièrement cette illustration.

(La reconnaissez-vous?)

L’extrait célèbre du Petit Prince lié à cette image dit précisément ceci :

« — S’il vous plaît… dessine-moi un mouton…

Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblât à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j’avais surtout étudié la géographie, l’histoire, le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme (avec un peu de mauvaise humeur) que je ne savais pas dessiner. Il me répondit :

— Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton.

Comme je n’avais jamais dessiné un mouton je refis pour lui l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable. Celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d’entendre le petit bonhomme me répondre :

— Non! Non! Je ne veux pas d’un éléphant dans un boa. Un boa c’est très dangereux, et un éléphant c’est très encombrant. Chez moi c’est tout petit. J’ai besoin d’un mouton. Dessine-moi un mouton.

Alors j’ai dessiné.

Il regarda attentivement, puis

— Non! Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.

Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence :

— Tu vois bien… ce n’est pas un mouton, c’est un bélier. Il a des cornes…

Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents :

— Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps.

Alors faute de patience, comme j’avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Et je lançai :

— Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.

Mais je fus bien surpris de voir s’illuminer le visage de mon jeune juge :

— C’est tout à fait comme ça que je le voulais! Crois-tu qu’il faille beaucoup d’herbe à ce mouton?

— Pourquoi?

— Parce que chez moi c’est tout petit…

— Ça suffira sûrement. Je t’ai donné un tout petit mouton.

Il pencha la tête vers le dessin.

— Pas si petit que ça… Tiens! Il s’est endormi…

Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. (De Saint-Exupéry, 1999 [1946] : 15-19) »

Par la boîte à trous, on atteint plusieurs choses. On arrive à tout, à tous les possibles, à de l’amour qui respire. Une boîte pour les limites et des trous pour l’oxygène. Par la boîte à trous, on accède au muscle de l’imagination. On accoste à la création, on découvre un lieu propice à l’interprétation. Comme la littérature.

[heading style= »subheader »]Inventer sa propre forme[/heading]La table est mise.

L’aventure de la création, c’est dessiner sa propre boîte avec des trous dedans. (Ne jamais oublier les trous.) Ce sont des trous pour respirer et pour voir, de l’extérieur vers l’intérieur, de l’intérieur vers l’extérieur, tout dépend d’où on regarde, où on se place.

[heading style= »subheader »]1. Qu’en est-il de l’édition[/heading]

La boîte propose de la liberté et des codes.

Depuis 10 ans, aux Éditions La Peuplade, tout a été une question de comprendre les codes dans lesquels on évolue, de choisir de s’y conformer ou non. On ne peut enfreindre tous les codes, ce n’est pas une façon de se distinguer du reste. De toute façon, ils sont trop nombreux et on se perdrait bien avant. Non, le défi est de se démarquer en respectant la plupart des codes, en en redéfinissant d’autres.

Pour Simon Philippe Turcot et moi, entrer dans la boîte a signifié entrer dans un système. Nous avions la certitude de pouvoir y réaliser de grandes choses, qu’il valait mieux agir dedans qu’être toujours en train de réagir ailleurs, dans la marge, sans jamais changer le monde. Nous avions ce désir de diriger notre propre projet et de le regarder prendre forme devant nos yeux, tous les jours. Nous allions être dedans, mais indépendants le plus possible. Nous ferions le choix de vivre en dehors des grands centres, loin des influences et des modes passagères, vivre au commencement du fjord du Saguenay et croire véritablement que « l’art doit peupler le territoire ((Premier slogan utilisé par les Éditions La Peuplade dès sa création en 2006.)) », qu’il faut « aller vers ((Autre slogan de la maison d’édition.)) » les gens, qu’il faut « sortir du tourisme et entrer dans le voyage ((Suzanne Jacob, La bulle d’encre, Montréal, Éditions du Boréal, 2001.)) » comme le dit si bien Suzanne Jacob dans La bulle d’encre. Faire en sorte de « vivre plus fort ((Autre slogan de la maison d’édition.)) » à travers la littérature rencontrée.

On a créé notre propre boîte d’édition. De l’intérieur, on observe tous ces gens qui gravitent autour de nos livres. Nous prenons des risques, en accompagnant des premiers livres, en érigeant notamment une collection de textes nordiques.

Des inspirations se rendent jusqu’à nous, des centaines de projets nous sont proposés. Prendre une distance vis-à-vis des influences qui se concentrent parfois à un même endroit ne veut pas dire ne pas s’inspirer. Les voyages au cours desquels nous rencontrons nos homologues sont pour nous de grandes inspirations, comme le sont également nos collègues québécois, d’hier – Roland Giguère et toute sa bande – et d’aujourd’hui. En 2017 par exemple, c’est la maison d’édition française Zulma qui nous permet d’arborer du motif sur nos couvertures. Cette maison a toujours été pour nous une inspiration majeure – il faut voir toutes leurs publications l’une à côté de l’autre dans les foires européennes, c’est comme à la confiserie. Il y a 10 ans qu’on se demande comment parvenir à travailler le motif sans faire du Zulma. On a déniché récemment une artiste panaméenne spécialisée dans le motif et on joue dans quelque chose de plus figuratif, probablement du jamais vu dans la pratique. On a pris le temps nécessaire. Le temps est essentiel dans ce genre d’histoires. Depuis 10 ans, La Peuplade a sculpté concrètement sa forme. Elle est marquée par nos choix. On voit les empreintes.

C’est un mélange de compromis et de risques, de choix et de hasards, d’équilibre entre codes et liberté, entre indépendance et influence.

[heading style= »subheader »]2. Qu’en est-il de l’écriture?[/heading]

Par l’écriture, j’exerce ma liberté et je fais à ma tête. Ce chemin est plutôt indépendant de l’édition. Je peux affirmer à voix basse que mon rôle d’éditrice a plus ou moins d’incidence sur mon écriture, si on ne compte pas le fait que je suis constamment en contact avec la langue, que j’approfondis ainsi mes connaissances linguistiques, que j’aiguise mes outils de travail. La maîtrise de la langue permet à l’écrivain de développer de grandes qualités comme la nuance, le raffinement, la précision. Les mots justes ouvrent la voie aux idées les plus alambiquées. De plus, le fait de travailler avec d’autres auteurs m’apprend à être l’écrivaine que j’ai envie d’être.

C’est peut-être la première question à se poser : Quel écrivain ai-je envie d’être?

La forme vient parfois avec des balbutiements de réponses.

Je sais qu’avec le temps ma démarche se précise. Je suis passée par toutes sortes de phases : l’écriture comme prolongement de la réflexion ; comme moyen de cristalliser les vécus, le réel ; l’écrivain comme le médecin qui sauve des vies ; traduire, nommer, le monde ; réinventer le risque et l’aventure de la vie. J’ai multiplié les formules Écrire c’est depuis que j’ai lu Duras qui, elle, propose des tournures surabondamment et se contredit elle-même.

Aujourd’hui, j’ai envie de dire que j’écris pour trouver les questions essentielles. Parce qu’il n’y a que les questions qui comptent. C’est une démarche qui s’appuie sur la philosophie. Je m’intéresse à la vie bonne, à la mort bonne, aux amours bonnes. Je conçois des labyrinthes d’idées dans lequel je me dépatouille durant des années. Ça donne en bout de ligne des incroyables destins. En d’autres mots, je pose des questions à mes personnages et, au fil des mois et de l’écriture, ceux-ci trouvent leurs propres réponses, celles qui sont personnelles à eux. Pour inventer sa propre forme, j’alimente cette croyance que l’écrivain ne connaît pas tout de son récit et que l’histoire se révèle d’elle-même, en regardant à travers les trous de la boîte.

Ah tiens, je reviens à nos moutons… Ah, il s’est endormi…

Dans un article de 1966, Barthes avait affirmé : « [L]e récit se moque de la bonne et de la mauvaise littérature : international, transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie ((Roland Barthes, « Introduction à l’analyse structurale des récits », Communications, 8, 1966, p. 1-27.)). » Il est intéressant de constater que la vie soit ici désignée, alors que l’on se demande comment faire de la littérature. En réalité, la littérature repose bel et bien sur la vie – alors, il faut vivre! – et se destine à un public, un lecteur, bel et bien vivant. Je crois que les choix de l’écrivain sont à cet égard déterminants et, dans cette optique, Barthes me rappelle qu’ils peuvent avoir pour conséquence de donner des choix au lecteur pour qui l’écrivain produit du sens.

Tout cela requiert beaucoup de lâcher prise, de la recherche de sens et du temps. Le temps, toujours. Écrire est un geste qui n’appartient qu’à celui qui pense le faire, qui pense être capable d’y arriver, qui croit qu’il n’y a rien là d’écrire. Écrire devient possible quand la main s’active enfin. J’ai choisi cette pratique qui appelle le geste. Souvent, c’est un geste lent.

Ne rien précipiter. Laisser mûrir l’écriture, se faire ami avec le temps. Le temps passe, ça prend du temps écrire, réécrire, peaufiner. Compléter les projets entièrement avant de chercher à les publier. Rilke a écrit : « [Ê]tre artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève, et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l’été ne puisse ne pas venir ((Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, Paris, Gallimard, 1993.)). » Je dirais qu’il ne faut pas confondre l’écriture et la publication, ce sont deux aspects bien différents. À trop vouloir publier, on en vient à n’écrire que ce que l’autre demande. Et ça c’est un piège qu’il faut éviter. Le temps permet de se situer comme écrivain. Au fil des projets, s’arrêter et se demander si on est l’écrivain qu’on veut être. Cela donne une trajectoire à l’œuvre, une authenticité.

Pour Gadamer, c’est le sens dégagé qui demeure primordial, parce que « se mesure l’efficacité esthétique de l’œuvre, et donc sa qualité artistique ((Michel Meyer, op. cit.)) ».

La création d’une œuvre est une inlassable recherche de sens.

Créer, c’est partir de rien quand on peut tout avoir. D’abord, c’est l’empathie qui me fait écrire. C’est le fait de constamment lire le monde qui m’entoure à toutes les secondes de la vie. Ce que j’entends, sens dans mes tripes, vois et perçois. Je suis sensible aux mots utilisés, aux sens qu’ils véhiculent, j’entre dans la nuance, dans les idées, dans les concepts. Mes plus grandes inspirations découlent généralement de notions, souvent philosophiques, que je veux approfondir, bref de tout ce qui se rapproche de l’expression la plus simple de la vie, même si cela implique parfois, pour citer Virginia Woolf, de « regarder en face la certitude qu’il n’y a rien ((Jacques Bouveresse, La connaissance de l’écrivain : sur la littérature, la vérité & la vie, Marseille, Agone, coll. « Banc d’essais », 2008.)) ».

Dès que j’ai écrit, j’ai été écrivaine. C’est un état d’esprit l’écriture. C’est un mode de vie. Une vocation, avec ses défis, ses ravissements et ses sacrifices. La création représente aussi la difficulté et j’aime m’attaquer à cela, aux choses difficiles, les affronter, lutter contre et avec. Dans sa liste des choses difficiles, Rilke classait la création, la solitude, l’amour et la mort, prescrivant de s’éloigner des solutions faciles. J’ai lu Lettres à un jeune poète dans les nuits blanches de quand je n’avais pas encore vingt ans. Ça me donnait chaud, ça me faisait bouillir de détermination. J’écrivais avec lui, je voulais écrire, partir, voyager, aimer.

L’intensité est là.

La boîte n’attend que moi.

L’aventure commence. Il faut descendre au fond de soi, puiser au fond, s’aventurer en soi. L’écriture se développe à partir de sa propre enveloppe. Ainsi, on obtient une forme qui nous est propre, une forme libre.