Chaque atome de silence est la chance d’un fruit mûr.

Paul Valéry

Il y a de ces questions qu’on dirait conçues pour un autre monde que le nôtre, qui donnent envie de sortir dans les rues et de crier au malin génie. Comme celle-ci par exemple qui me vient d’un séminaire en création : « Quelle est votre posture d’écriture? » Comment voulez-vous répondre à ça quand vous êtes de la génération x ou y – lettres qui, je vous le rappelle, servent en mathématiques à symboliser l’inconnu – et que justement vous avez plus ou moins perdu la capacité à fixer des valeurs? Entendons-nous : je voudrais bien lui donner une réponse valable et durable à cette embêtante question, mais je ne me connais pas d’élocution qui vaille.Je pourrais jouer le jeu quand même et répondre : j’écris le dos voûté devant mon ordinateur. Le corps du conteur et la machine de Calvino, face à face. En plus, j’habite juste en face d’une église. Je pourrais donc dire, le dos voûté comme la voûte d’un temple. Et avec mon ambition démesurée, j’ajouterais même : la voûte céleste, la clef de voûte, vous imaginez le reste. Pourtant, déjà, dans ma voix – ne dit-on pas que les écrivains ont une voix qui leur est propre, même si c’est de toute évidence une voix qu’on ne peut entendre, qu’il nous faut recréer par l’acte de lecture – vous distingueriez une fausse note, l’usage excessif du conditionnel, comme si je refusais d’utiliser le plus simplement du monde le présent de l’indicatif, et donc de vous indiquer ma présence. C’est toujours la même chose : on voudrait dire quelque chose, mais les mots et le ton qu’on emploie en disent un peu plus, comme des taupes infiltrées dans la terre du subconscient.

Le conditionnel est la marque de l’écrivain moderne parce qu’il se pense en termes de choix ((Je reprends l’idée de Vincent Descombes, dans Les embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013, p.140)). Pour lui, son identité relève avant tout d’une posture qu’il pourrait transiger, dont il pourrait se débarrasser. Mais ce que les mots n’ont de cesse de lui rappeler, c’est qu’alors même qu’il voudrait parler de sa démarche comme d’une trajectoire volontaire, sélectionnée à la suite d’une profonde délibération, déjà son corps et le corps du texte penchent d’un côté. Comme si la posture et la démarche étaient avant tout une affaire de nature, ou plutôt de situation, d’une situation plus que concrète qui préside à la naissance de toute écriture.

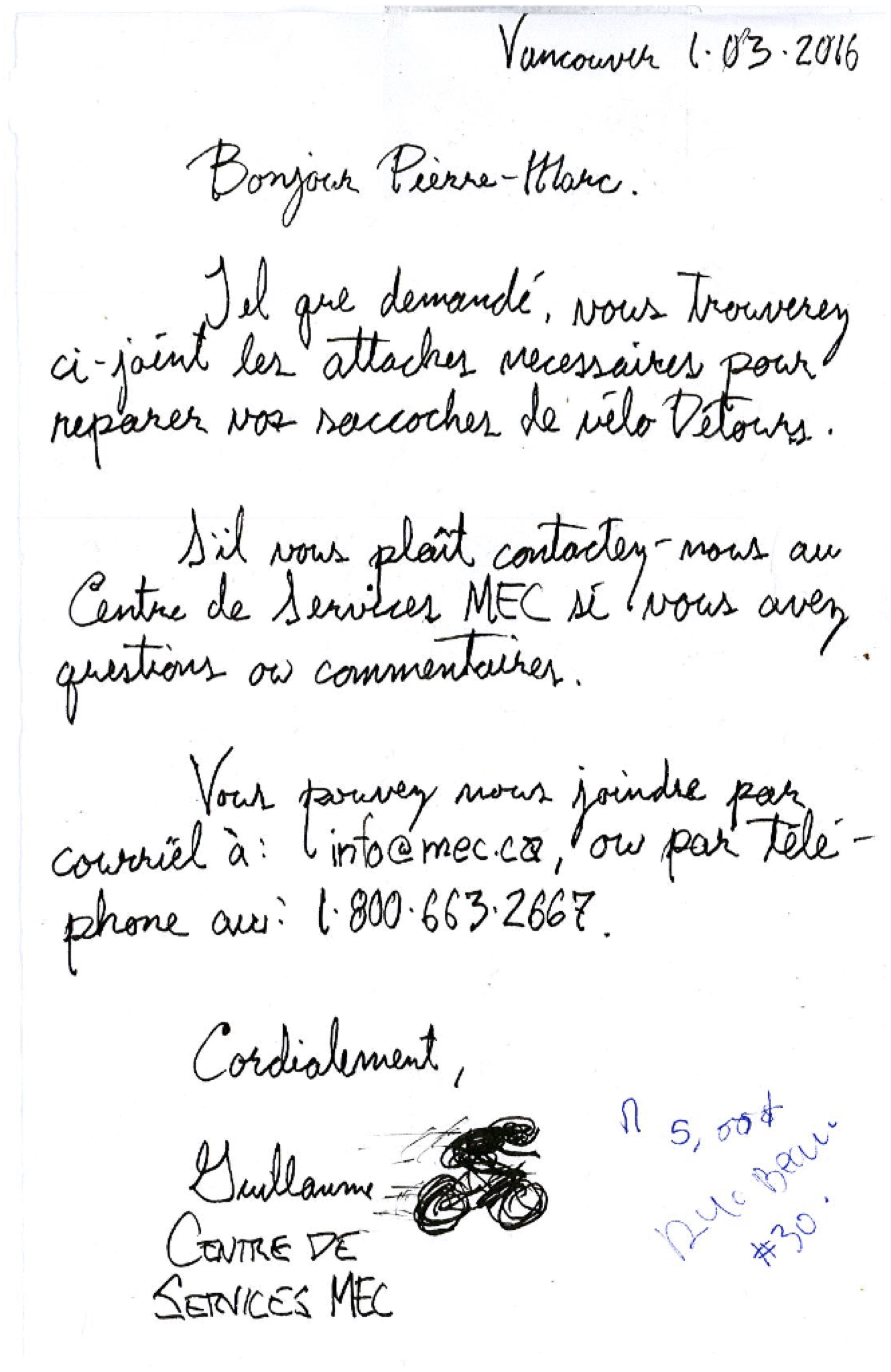

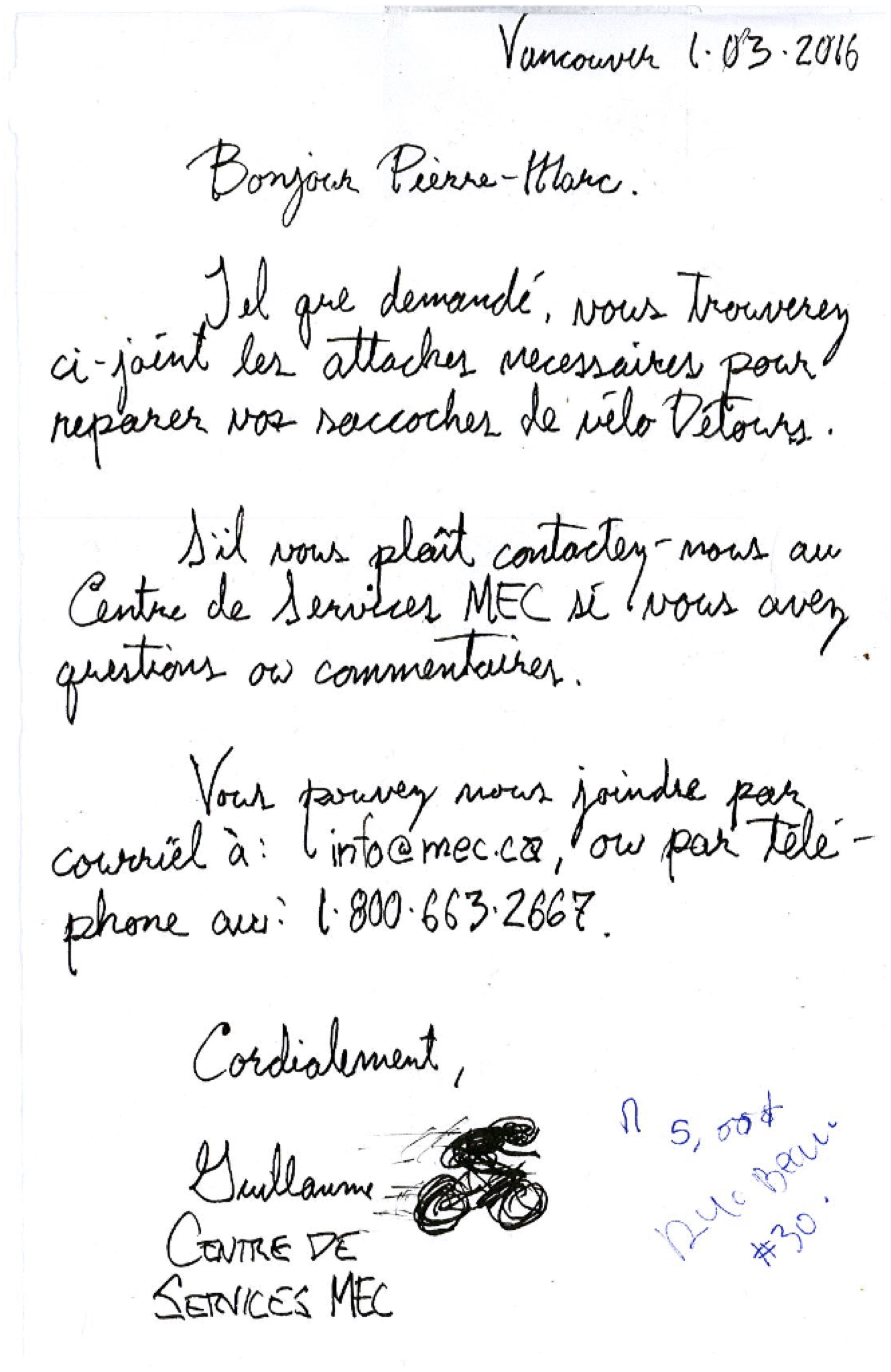

Tu as reçu une lettre. Une lettre manuscrite. Tu imagines la main qui a tracé ces lignes, une main sûre d’elle-même, peu hésitante, une main pas du tout tremblotante. Une main qui n’a pas cette tendance qui est la tienne à faire chuter les lignes vers le coin inférieur droit de la page, comme si chaque fin de phrase était une catastrophe aérienne. Cette lettre provient du centre de service à la clientèle de MEC. Le gars qui t’a répondu s’appelle Guillaume. Il a écrit ton nom au début de la lettre. Il a même dessiné un petit vélo avant de signer son nom à lui tout au bout. Tu te mets à penser à lui. À ce gars qui travaille à Vancouver et qui écrit ses réponses à la main en français, sans faire aucune faute. Ton cœur s’attache à lui. Il a dessiné un vélo. Il a pris le temps de dessiner un vélo. Mais pense un peu au monde d’aujourd’hui. Est-ce concevable, vraiment, que Guillaume écrive à la main à tous les clients de MEC?

Je devrais donc commencer par relater cette naissance-là, par raconter comment j’en suis venu à l’écriture. Pourtant, j’ai l’intime conviction que la tâche de la littérature actuelle est plutôt de mettre un terme au culte de l’individu, de redonner au « je » le privilège de se dilater jusqu’au « nous ». De toute façon, cette parole pleine qui s’exprime à la première personne du singulier arrive mal à camoufler son bégaiement. Elle le sait bien, au fond d’elle-même, là où les petites bêtes myopes travaillent, que « l’intérieur est le lieu non du mien, non du moi, mais d’un passage, d’une brèche par où nous saisit un souffle étranger » (Novarina, 1999 : 15). Les orateurs pressés qui croient parler à partir du « moi » sont pareils à ces automobilistes qui klaxonnent à tue-tête au beau milieu d’un bouchon: ils semblent avoir oublié que la circulation (du sens, des voitures) dépend d’un vaste réseau (routier, langagier) qui existe précisément parce que nous n’y sommes pas seuls.

La question prise au pluriel apparaît d’emblée plus intéressante : comment en sommes-nous venus à l’écriture? Or, comme c’est souvent le cas, l’histoire de l’humanité agit comme une vitre éclatée dans laquelle peuvent se mirer les histoires individuelles : la parole ayant vécu son enfance dans la solitude, elle a longtemps confiné sa cadette l’écriture à un rôle second de retranscription. Derrida nous rappelle que, pour Aristote, « les sons émis par la voix sont les symboles des états de lʼâme et les mots écrits les symboles des mots émis par la voix » (1967 : 21). Tout vient de l’âme donc, de ce fantasme de la présence pleine, auquel le « je » pourrait avoir accès. S’il faut parler à partir d’une présence qui se trouve à l’intérieur de nous, on comprend pourquoi la voix ne peut être qu’individuelle. Quant à l’écriture, elle est réduite à une « fonction seconde et instrumentale : traductrice dʼune parole pleine et pleinement présente (présente à soi, à son signifié, à lʼautre […]) » (1967 : 17).

Mais si ma génération n’arrive pas à retrouver ce ton assuré qu’elle voudrait prendre pour répondre aux grandes questions qui la harassent, c’est peut-être parce que justement elle a mis à mal ce mythe de la présence pleine. Cette rupture est probablement due aux abus identitaires qui ont marqué le XXe siècle (colonialisme, nazisme, ethnocentrisme et autres centrismes). Mais j’ai envie de dire qu’elle vient aussi d’une expérience plus personnelle, celle d’avoir entendu très tôt sa propre voix enregistrée. Il ne faudrait pas minimiser le choc que ma génération a alors éprouvé : « Mais non, s’est-elle dit, ce n’est pas moi! » Cette distance entre le « je » qu’elle énonce et celui qu’on entend à l’extérieur, elle a toujours continué à la ressentir. Quand elle écrit, elle constate avec Italo Calvino que sa personnalité « est un produit et un moyen de l’écriture » (1984 : 20). Le « moi » de cette écriture-là n’existe pas préalablement à l’acte de son énonciation. Voilà pourquoi sa parole est si souvent tourmentée, balbutiante.

Tout de même, cette manière d’être n’a pas que des inconvénients. Elle lui permet d’entendre les « référents absents », c’est-à-dire, tous ceux qui ne parlent pas directement mais dont la présence se manifeste tout de même par certains signes. Ainsi, quand elle voit un filet mignon, ma génération « entend hurler les bestiaux » (Hoquet, 2011 : 197). Quand elle voit un chandail made in Bangladesh, elle entend la plainte des exploités. Elle a même cette vilaine tendance à entendre des voix qui n’existent pas encore, celle des générations futures qui l’accusent d’avoir exploité sans compter. À la plénitude d’une parole qui a constitué le socle de la civilisation occidentale, elle substitue donc le creux d’une oreille tendue.

Tu n’en reviens pas. Tu l’as dit. Ça t’a échappé : Guillaume n’existe pas. Ce sont des gens autour d’une table qui discutent de l’image de MEC. Ce sont des concepteurs qui inventent une écriture manuscrite reproductible à l’infini. Qui jouent précisément sur les signes de la présence humaine. Ce sont des graphistes qui se mettent à barbouiller un vélo qui a l’air barbouillé mais qui ne l’est pas du tout. Un vélo qui est réfléchi pour avoir l’air irréfléchi, pour avoir l’air d’une petite fantaisie de Guillaume, gratuite et sans importance. Guillaume est un autre. Sauf que là, Guillaume est plusieurs autres. Guillaume est une machine. Guillaume est un réseau. (Guillaume est peut-être même l’archétype de l’écrivain postmoderne…)

Pour parler en termes de posture, je pourrais dire : j’écris le corps penché vers ce qui m’échappe. Et en laissant de côté mon dos voûté, je pourrais tout aussi bien dire : la posture de l’absent. Mais ça ne nous avancerait pas à grand-chose n’est-ce pas? Car comment se tiendrait-il cet absent, sans posture physique? Il ne pourrait jamais parler au « je », alors on parlerait pour lui, en son nom, on dirait « il ». Celui qui s’absente passe toujours pour un « il » et je dirais même pour un débile. Le fou-et-absent. Voilà un nom qui conviendrait admirablement à ce passage à la troisième personne. « [Q]ue le “il” soit une victoire sur le “je”, dans la mesure où il réalise un état à la fois plus littéraire et plus absent » (Barthes, 2002 : 193), nous nous permettons d’en douter. Mais le fou-et-absent est le genre d’oiseau rare qui s’aventure précisément où le doute fait rage.

Le fou-et-absent survole l’île de la raison, mais il est aspiré par les courants d’air, par les vagues infinies de l’irrationnel. Bizarrement, son mouvement cherche à étendre l’étendue de la connaissance. Il vit en plein dans ce que Michel Serres a appelé la révolution copernicienne de la déraison. Alors qu’on a longtemps cru que tout tournait autour de la voix, de la présence, il apparaît désormais que la place de la naine jaune revient plutôt au non-sens. Tout vol lucide finit par se brûler les ailes sur les bords brûlants du paradoxe. Mais celui-là n’est que temporaire : il ne fait que tordre « les paroles vénérables qu’[il] arrache à leur contexte passé pour leur faire dire quelque chose d’actuel qu’elles n’ont jamais signifié » (Latour, 2013 : 95). Le fou-et-absent veut rendre manifeste ces réseaux de transmission qu’un certain hygiénisme préférerait voir enseveli sous terre, comme les morts et les ordures.

Le fou-et-absent est un charognard, un collecteur de déchets. Il est à la recherche de ces combinaisons qui sont déjà là dans la langue, dans le monde et qui attendent d’être vues, d’être lues. Il a perdu la prétention de l’auteur et de la hauteur, parce qu’il est un co-lecteur et que c’est avant tout l’activité de la lecture commune qui l’intéresse. Alors, il ne lui reste plus qu’à écrire ce qui lie. Il s’installe devant une feuille blanche et il commence. Mais la chose s’avère un peu plus compliquée que prévu. C’est un jeu combinatoire bien retors, pour lequel on compte plus de possibilités qu’il y a d’atomes dans l’univers. Et il faut d’abord choisir le point de vue. Va-t-il écrire « je », « nous » ou « il »? Déjà, il s’est perdu.

Cher Guillaume,

Je t’écris parce que je ne suis plus trop certain que tu n’existes pas. Il y a des matins où je me lève et où j’imagine ton poignet, les veines saillantes qui le nervurent, cette force brute qui le protège d’une vilaine tendinite. Je vois la vie qui y circule et je te sais vivant. Je me demande comment tu perçois le « je » qui t’écrit cette lettre. Si tu existes bien sûr. Je me demande si tu te demandes toi aussi si j’existe. J’avoue ne pas vraiment avoir la réponse.

Je dois te dire que je me suis servi de toi pour présenter ma démarche d’écriture dans un séminaire de maîtrise. C’est qu’il y a des moments où j’ai l’impression que la littérature est un peu comme toi. D’abord, on la lit et on y croit. Puis, on se met à douter. On a l’impression qu’elle est multiple et que finalement, elle n’existe pas vraiment. En dernier recours, on se met à écrire nous-mêmes, à lui écrire, en espérant la faire exister. Mais au moment même où l’on se met à taper sur le clavier d’un ordinateur portable, alors le doute n’a jamais été aussi fort.

Le fou-et-absent est à la recherche d’une voix qui rompt avec la certitude d’être ici et maintenant, dans l’immédiateté. À force d’être ancrés dans un contexte si délimité, nos échanges ont fini par oublier comment naître de l’extérieur, comment faire de la place aux morts et à l’autre. À celles qui portent au loin, le fou-et-absent préfère de loin les voix qui s’imprègnent, qui durent. Et s’il avait à répondre à la question de la posture, il dirait que le corps doit se rappeler comment prendre place dans le temps. Et il le dirait sur un ton familier, d’une voix qui n’invente rien, qui ne fait que réitérer :

À l’époque du posthumanisme, le sujet de l’essai est incertain, trouble et problématique. Il préfère ainsi passer par le cercle herméneutique de la parole des autres afin de peut-être revenir à lui-même; mais seulement peut-être, car il n’y a aucune certitude de retrouvailles avec soi-même après cet égarement fondamental. (Beaulieu, 2013)

[heading style= »subheader »]BIBLIOGRAPHIE[/heading]

- Livres

BARTHES, Roland, Le degré zéro de l’écriture, Œuvres Complètes, t.I, Paris, Éditions du Seuil, 2002.

CALVINO, Italo, La machine littérature, Paris, Éditions du Seuil, 1984.

DERRIDA, Jacques, La vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978.

DERRIDA, Jacques, De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967.

DESCOMBES, Vincent, Les embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013.

HOQUET, Thierry, Cyborg philosphie : penser contre les dualismes, Paris, Éditions du Seuil, 2011.

LATOUR, Bruno, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, Paris, Éditions La Découverte, 2013.

NOVARINA, Valère, Devant la parole, Paris, P.O.L., 1999.

RICARD, François, Mœurs de Province, Montréal, Boréal, 2014.

SERRES, Michel, L’hermaphrodite : Sarrasine sculpteur, Paris, Flammarion, 1987.

2. Articles et vidéo

BEAULIEU, Étienne, « Faut-il parler de l’essai littéraire au passé ? », Le Devoir, 26 février 2013, [en ligne]. http://www.ledevoir.com/culture/livres/371819/faut-il-parler-de-l-essai-litteraire-au-passe (Page consultée le 15 novembre 2016)

DELILLO, Don, « In the ruins of the future: Reflections on terror and loss in the shadow of September », Harperʼs magazine, décembre 2001, [en ligne]. http://harpers.org/archive/2001/12/in-the-ruins-of-the-future/ (Page consultée le 12 novembre 2016).

MUSSO, Pierre, « L’imaginaire des réseaux », Culture Mobile, [en ligne]. http://www.culturemobile.net/visions/pierre-musso-imaginaire-reseaux (Page consultée le 15 novembre 2016).