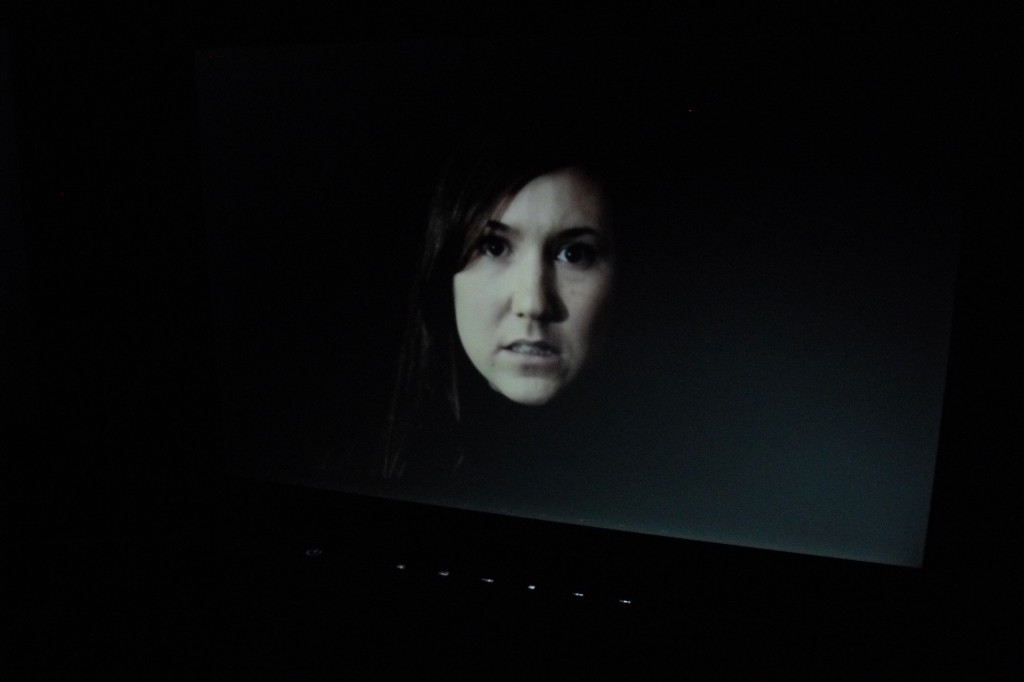

Présence est un projet d’installation vidéographique présenté pour la première fois le 10 décembre 2012, au LANTISS. L’objectif de ce projet, réalisé dans le cadre d’un séminaire sur l’auteur Samuel Beckett, était de reproduire à notre manière les effets d’indéfinition et de présence propres à l’écriture beckettienne ((Le personnage beckettien, en effet, se trouve souvent dépourvu d’identité, indéfini. Les œuvres courtes de Beckett poussent cette indéfinition à son paroxysme. La pièce ne repose alors que sur la qualité de la présence scénique de l’acteur, puisque le personnage est dépouillé de ses traits réalistes (qui favoriseraient, par exemple, le method acting). Pour une description plus détaillée du travail de l’acteur beckettien, voir Kalb, 1989.)) . A posteriori, nous avons constaté qu’un des éléments marquants du projet était le regard. Un mariage entre le point de vue cinématographique unique et le point de vue sélectif propre au médium théâtral est venu induire l’expérience de réception du spectateur. Qu’on nous permette ici de rappeler brièvement le dispositif de Présence : quatre écrans, disposés face au spectateur, devaient projeter le visage d’une interprète qui questionnait, mettait en doute et parfois ignorait une présence placée devant elle (et donc dans le hors-champ de l’image). Ainsi, pour le projet, quatre actrices, choisies en fonction de l’importance du corps dans leur démarche artistique, ont été amenées à jouer une partition textuelle comblée par une multitude de silences et de jeux de regards. Les actrices étaient dirigées en fonction d’un chronométrage précis afin d’assurer la synchronisation de leurs performances lors de la diffusion des vidéos. Le tournage de chaque plan s’est effectué en deux temps : d’abord, une courte période de répétitions permettait de clarifier les exigences du projet auprès des actrices et le jeu minimaliste exigé par celui-ci; ensuite a eu lieu la captation effective de l’image, tournée en un seul plan-séquence de neuf minutes (c’est-à-dire sans interruptions ou coupes de montage). Afin de respecter les temps impartis à chacune des répliques, nous avons dû agir à la manière d’un chef d’orchestre : les indications aux actrices étaient donc livrées au fur et à mesure. Le tournage était effectué sur fond noir et l’éclairage, situé d’un seul côté du visage, permettait de donner à l’image un effet de clair-obscur qui nous semblait approprié au projet.

Dans ce court article, nous aimerions définir le travail du regard tel qu’il opère dans Présence, d’abord du point de vue du spectateur, mais également de celui de l’actrice. Nous formulerons ici deux hypothèses : primo, l’objet Présence est le lieu d’une hybridation des regards scéniques, photographiques et cinématographiques; secundo, les conditions de tournage favorisent la création d’un spectrum (d’après la définition de Roland Barthes, nous y reviendrons) dans l’image enregistrée.

Le travail perceptif du spectateur, dans Présence, s’avère altéré par le dispositif scénique. Le spectateur, mis face à quatre écrans, se trouve à la fois « prisonnier » du regard englobant de l’écran et « libre » de choisir entre quatre points de vue différents. Ce choix est toutefois hautement configuré par l’éclairage et le cadre de l’écran. Le visage, mis en valeur par l’éclairage, tend à faire oublier le reste du corps. Ainsi les yeux acquièrent une force plus grande. Le regard du personnage est occasionnellement dirigé vers l’objectif, autrement dit dans l’œil du spectateur. Ce regard est important, parce que c’est à ce moment, nous a-t-il semblé, que la présence paraît la plus forte. La raison à cela est double. D’un côté, le regard vers la caméra vient menacer le fragile mur de la fiction au cinéma en mettant l’artifice cinématographique en évidence. Il vient « imposer une ouverture sur le seul espace irrémédiablement « autre », sur l’unique hors champ qui ne pourra jamais se transformer en champ, c’est-à-dire la salle [ou le spectateur, dans le cas qui nous intéresse] qui fait face à l’écran » (Casetti, 1990 : 40). De l’autre côté, la transgression de l’interdit formel (le regard dans l’objectif, défendu par des décennies de réalisateurs classiques!) vient mettre en évidence le spectateur et, ce faisant, initie une certaine complicité.

Dans le texte lui-même, le je énonciatif de Présence désigne un tu que nous avons choisi de laisser assez flou pour qu’il puisse laisser un doute dans l’esprit de celui qui regarde. Ce tu se trouve textuellement transfiguré en un ça qui permet au spectateur de se considérer ou non comme la présence qui intrigue ou trouble chacun des visages projetés. La confrontation acteur-spectateur est à la fois directe (lorsque le regard est dirigé vers l’objectif) et indirecte (lorsque ce regard ignore le spectateur, divague vers un hors-champ auquel celui-ci n’a pas accès). Tout compte fait, il ne s’agirait donc pas d’interpellation, mais de désignation.

Le travail du regard spectatoriel au cinéma nous a semblé très important dans la définition du projet. Notre hypothèse de départ tenait à un certain statut de véracité de l’écran par rapport à la scène, de l’impression d’une réalité photographique. Christian Metz, comparant la réception cinématographique à la perception du rêve, suppose que cette impression de réalité est suscitée par un surinvestissement du regard, favorisé par la posture du spectateur :

Le spectateur [de cinéma] immobile et muet, tel que le prescrit notre culture, n’a pas l’occasion de « secouer » son rêve [cinématographique, illusoire] naissant, comme on enlève une poussière d’un vêtement, à la faveur d’une décharge motrice. C’est sans doute pourquoi il pousse le transfert perceptif plus avant que ne le font les publics qui envahissent activement la diégèse. […] On peut donc supposer que c’est le même quantum d’énergie qui sert dans un cas à alimenter les actes, et dans l’autre à surinvestir la perception jusqu’à en faire l’amorce d’une hallucination paradoxale : hallucination par la tendance à confondre les niveaux de réalité en tant que fonction du Moi, et paradoxale parce qu’il lui manque ce caractère, propre à l’hallucination véritable, de production psychique intégralement endogène : le sujet, pour le coup, a halluciné ce qui était vraiment là, ce qu’au même moment il percevait en effet : les images et les sons du film (1975 : 110).

À la différence du théâtre, l’image cinématographique émerge d’elle-même, elle est donc moins le fruit du travail du spectateur. Dans le cas de Présence, une partie de ce travail doit toutefois être effectuée, le spectateur devant choisir à tout moment où (ou sur quoi) poser son regard. Le spectateur ne serait donc pas tout à fait immobile. Peut-on alors parler de surinvestissement du regard? La notion d’espace vide, particulièrement importante dans le théâtre beckettien, semble ici plus efficace à susciter (et à expliquer) l’adhésion du spectateur. En isolant le visage de chaque actrice au centre de l’écran, nous avons créé un videque le spectateur, par la suite, pourra remplir de sa propre présence. Il est important de souligner à ce stade l’indéfinition du jeu et du texte dans Présence : ce texte, constitué d’une série de répliques vagues, renvoie à une présence abstraite placée devant le personnage. Présence devient alors le point de départ d’une construction dramaturgique du spectateur plutôt qu’une fiction « complète ».

Chez l’actrice, le dispositif initie une expérience singulière du regard et du temps. Isolée par le cadre cinématographique et par la méthode de tournage, chacune des quatre actrices a ressenti une émotion forte et déconcertante. Le plan-séquence et le chronométrage, lors du tournage, semblent avoir fait naître chez les actrices un sentiment d’enfermement, de vide.

Dans ses réflexions autour de la photographie, Roland Barthes divise la photo en trois émotions : faire, subir et regarder. Nous supposons ici que dans Présence, l’actrice a subi le regard de la caméra, comme celui qui pose devant l’objectif photographique :

[D]ès que je me sens regardé par l’objectif, tout change : je me constitue en train de « poser », je me fabrique instantanément un autre corps, je me métamorphose à l’avance en image. Cette transformation est active : je sens que la Photographie crée mon corps ou le mortifie, selon son bon plaisir […]. Sans doute, c’est métaphoriquement que je tiens mon existence du photographe. Mais cette dépendance a beau être imaginaire (et du plus pur Imaginaire), je la vis dans l’angoisse d’une filiation incertaine : une image – mon image – va naître : va-t-on m’accoucher d’un individu antipathique ou d’un « type bien » ? […] Mais comme ce que je voudrais que l’on capte, c’est une texture morale fine, et non une mimique, et comme la Photographie est peu subtile, sauf chez les très grands portraitistes, je ne sais comment agir de l’intérieur de ma peau. Je décide de « laisser flotter » sur mes lèvres un léger sourire que je voudrais « indéfinissable » (Barthes, 1980 : 27-28).

Tout comme dans la photographie, nous pouvons déceler dans l’expérience du tournage une même construction de soi, à la différence cependant que cette construction est inscrite dans le temps, donc mouvante, mais en même temps fixe parce qu’elle se déroulera toujours de la même façon. Une fois l’image capturée, il ne restera de l’actrice qu’une interprétation figée, une impression (au sens photographique du terme) non-modulable, en un mot le spectre d’une interprétation qui a déjà eu lieu. Dans Présence,l’image que le spectateur voit l’interpelle et l’absorbe lorsque celle-ci, comme la photographie, le regarde droit dans les yeux, et que ce regard vient s’insinuer dans son temps. Nous désignons par « effet de présence » le sentiment de réalité que procure le spectre filmique (d’après Dospinescu, 2008). Cet effet n’est pas ressenti tout au long, mais seulement à certains moments précis dans la projection. Lorsque l’actrice ne me regarde pas, mon œil est porté vers un ailleurs, un hors-champ qui n’agit plus en tant qu’espace vide (par la matérialité de l’écran) mais plutôt comme un non-lieu, le rappel immédiat de mon statut de spectateur. Du point de vue de l’actrice, le jeu est ici ambigu : l’actrice regarde, oui, mais ce qu’elle voit, c’est un objectif, un réalisateur, un directeur photo, l’intérieur du studio de tournage… Elle feint d’y voir un monde autre, elle devine ou invente une présence devant ses yeux, derrière le centre de l’objectif. Au moment où l’actrice simule d’être regardée, aucun œil en fait ne se pose sur elle, sinon celui de la caméra : le réalisateur, obnubilé par le chronomètre, et le directeur photo, préoccupé par la captation sonore, ne lui renvoient à aucun moment son regard. Aussi, par le minimalisme exigé par le réalisateur et les multiples silences que l’actrice doit jouer, celle-ci devient le simulacre d’un personnage. Ce qu’il y a sur la bande vidéo, c’est une impression de ce personnage, un souvenir, une évocation de sa présence. L’actrice n’est pas physiquement présente devant mes yeux, l’écran me montre son aberrante présence en même temps qu’il me confirme son absence : c’est elle, et en même temps, ce n’est pas elle. Le spectateur ne voit pas l’actrice, mais ne voit pas non plus un personnage. C’est un spectre devant lequel il se trouve, une image morte parce qu’intemporelle et immuable. Paradoxalement, le spectateur qui se trouve face à ces quatre images mortes est celui qui leur attribuera une vie, du moins le temps de la projection. Celui-ci devient alors essentiel au processus. Le récit étant quasi inexistant dans le texte lui-même, c’est dans l’addition des points de vue et des hasards (trois personnages regardent soudain, de manière imprévue, au même endroit, par exemple) que celui-ci réussira à construire la représentation. En dépit du fait que la pièce soit remplie de blancs, de vides et de silences, que l’interprétation y soit le plus souvent détachée du réel et que les actrices elles-mêmes ne sachent pas toujours exactement ce qu’elles incarnent, il émerge un sens de ces quatre présences une fois mises ensemble, évidemment un sens textuel (qui, lui, est prévu par la mise en scène) mais aussi un sens affectif. Les actrices interagissent alors qu’il est impossible qu’elles se soient concertées. Contrairement à une situation théâtrale classique, le spectateur est ici présent à l’intérieur de la scène, il y prend place et devient même, nous pourrions dire, créateur du spectacle qu’il voit, à la fois énonciataire et (co)énonciateur. Le personnage n’est plus construction dramaturgique, mais une simple figure indéfinie sur laquelle tout un chacun dessinera des intentions, des idées, une personnalité, bref un personnage qui ne saurait exister que partiellement sans la participation du spectateur.

À mi-chemin entre le médium théâtral et le médium cinématographique, Présence, finalement, pourrait être considéré non comme une représentation, mais comme le spectre de cette représentation (ou comme un collage de différents spectres). Le travail du regard y est double : d’un côté l’actrice lance un regard tantôt vers le spectateur, tantôt vers un hors-champ indéfini, et de l’autre le spectateur sélectionne différents points de vue au fur et à mesure qu’avance l’œuvre. L’indéfinition, caractéristique dans l’œuvre de Samuel Beckett – notre influence principale – est ici essentielle pour permettre au spectateur d’envisager l’œuvre non comme une fiction qu’il doit observer, mais comme le simulacre d’un « récit » qu’il doit construire, à partir des éléments qui lui sont donnés. Vidée de sa substance, dépouillée de personnage, incitée à jouer « le moins possible », l’actrice ressort de Présence troublée, ne sachant trop ce qu’elle a véritablement fait. Ultimement, ce sera au spectateur, qui a construit le spectacle dans son esprit, de le lui dire.

BIBLIOGRAPHIE

BARTHES, Roland, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980.

CASETTI, Francesco, D’un regard l’autre. Le film et son spectateur, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, « Regards et écoutes », 1990.

DOSPINESCU, Liviu, « Effets de présence et de non-représentation dans le théâtre contemporain », dans Tangence, numéro 88 (DAVID, Gilbert et Hélène JACQUES [dir.], Devenir de l’esthétique théâtrale), 2008, p. 45-61.

KALB, Jonathan, Beckett in performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

METZ, Christian, « Le film de fiction et son spectateur », dans Communications, numéro 23 (BELLOUR, Raymond, Thierry KUNTZEL et Christian METZ [dir.], Psychanalyse et cinéma), 1975, p. 108-135.