Chez plusieurs, écrire est un plaisir douloureux. Pour certains, la souffrance est réelle, et alors je la considère avec un respect embêté (pourquoi, si le supplice est tel, le répéter?), pour d’autres, c’est une douleur mythique, imaginaire, nécessaire parce que l’écriture ne se fait pas sans un minimum de spectacle. Je dois admettre que, de mon côté, la mise au monde d’une œuvre engendre essentiellement un état de jovialité qui s’étend sur toute la durée du travail et se prolonge bien au-delà. Peut-être les écrivains malheureux vivent-ils une épiphanie lorsqu’ils terminent enfin leur texte. Ce n’est pas mon cas. La souffrance pendant l’écriture doit assurer l’euphorie finale, autrement j’ignore pourquoi ils sont si nombreux à se prêter à la plume comme à la torture.

Ce rapport à l’écriture vient peut-être aussi du type d’œuvre produit. Peut-être les « romans du dehors », comme les nomme Dominique Fortier, sont-ils moins douloureux à inventer que les « romans du dedans »[1]. Il est possible que la souffrance soit absente de ma pratique précisément parce que je ne fais pas d’autofiction, parce que ce n’est jamais de moi qu’il s’agit dans les histoires que je raconte. Pourtant, mes textes ne sont pas faciles, ils contiennent de la violence et du désir et du dégoût; ce sont des textes durs qui, bien qu’ils soient entièrement fictifs, n’en demeurent pas moins enracinés dans tout ce que je suis. Pour cela, j’ai du mal à imaginer que la distinction entre douleur et plaisir d’écrire tienne réellement à l’espace occupé par le « moi » de l’auteur dans le texte.

Je crois en fait que le bonheur ou la souffrance d’écrire proviennent de la façon dont les œuvres apparaissent à l’esprit de leur auteur. Chercher une idée peut s’avérer éreintant, si la coquine refuse de poindre. S’asseoir devant une page vierge et ne rien y tracer doit contrarier au bout de quelques minutes à peine. Après des jours de silence, c’est certain, la page blanche rend fou. Peut-être la joie que j’éprouve devant toutes les phases de l’écriture relève-t-elle du fait que, comme d’autres auteurs, je triche. Devant moi, la page ne reste jamais silencieuse : si je ne trouve pas les mots, je dessine. Mes textes ne surgissent pas du néant, mais du travail sur l’image.

Avant d’accoucher d’un récit, je mets au monde ses personnages. Ce sont eux qui, en général, traînent à leur suite l’Idée. Évidemment, certaines contractions sont plus douloureuses que d’autres, et j’enrage parfois contre un ou une entêté qui refuse de se livrer réellement, qui me laisse entrevoir un bout de pied, des cheveux, et retourne se blottir quelque part entre mon imaginaire et mes tripes. Heureusement, le dessin me sert de tampon, il intervient entre le personnage et moi afin d’éviter que de grands conflits ne surviennent et pour que l’accouchement se fasse sans heurt.

Noé, par exemple, protagoniste d’Oss[2] dont on ne sait si le tempérament singulier tient de la force ou de la névrose, ne doit son caractère ni aux mots, ni à l’intrigue qui forment aujourd’hui l’essentiel de son existence. Je ne l’ai pas inventée en mettant sur papier des idées de récits : elle s’est imposée d’elle-même, pendant des cours où je dessinais pour passer le temps. Certes, je cherchais une idée. Je devais trouver l’inspiration pour mon mémoire, mon esprit était tout entier tourné vers ce projet et les personnages que je dessinais nourrissaient continuellement ma réflexion. Noé est apparue comme ça, dans la figure des femmes que je crayonnais, quand j’ai réussi à inventer un sens aux ronds que j’ajoutais systématiquement dans leurs cheveux.

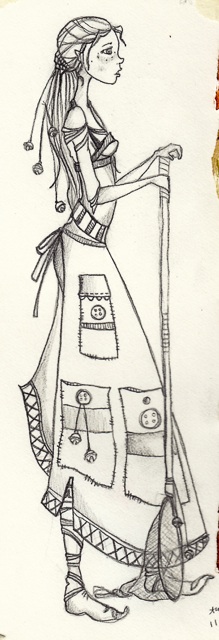

Un dessin m’avait intriguée : j’avais tracé des points rouges à travers les mèches d’une jeune fille que m’avait inspirée un voyage en Thaïlande (image ci-contre). Je ne savais pas ce que c’était. J’ai continué à gribouiller et, quelques semaines plus tard, j’avais devant moi une autre femme, occidentale celle-là, tenant un filet de pêche entre les mains. Les points rouges, par une transmutation inconsciente, étaient devenus des grelots. Un peu comme celle de Raiponce, l’histoire de Noé en est d’abord une de chevelure. À partir de sa tignasse, j’ai inventé un village entier, avec ses superstitions et sa violence, son désir d’Ailleurs et sa peur de bouger. En trouvant l’origine des grelots, j’ai trouvé un univers.

Évidemment, Noé n’est pas née du néant. Elle a surgi d’un imaginaire construit pendant des années et alimenté par les jeux au bord du fleuve et les visites au musée de la Civilisation de Québec, par l’émission Iniminimagimo[3], par les contes et légendes que mes parents nous racontaient, à mes sœurs et à moi. Elle est née de mes voyages à travers le monde, de mes peurs, de mes fantasmes. Pendant les heures où je la dessinais, les sirènes d’Homère se mêlaient à la Corriveau, les voyages en Asie se superposaient aux souvenirs très québécois du fleuve et de son odeur. À compter du moment où j’ai su son nom, Noé, chaque fois que je la traçais sur une feuille, je la construisais en pensée, je la réfléchissais, je lui trouvais un langage, un champ lexical. Ce travail sur la langue, déjà plus près de l’écriture, nourrissait ma pratique graphique comme ma pratique graphique l’alimentait, dans une sorte de boucle créatrice qui ne s’est arrêtée qu’une fois la rédaction bien entamée.

Cette manière que j’ai de concevoir et de mettre au monde un texte n’est pas exclusive à Oss. Le roman que je suis en train d’écrire pour ma thèse en recherche-création met en scène sept femmes qui prennent tour à tour la parole pour défendre la violence de leur désir et de leurs pulsions. L’exercice consiste à les créer très différentes les unes des autres, bien que certains gestes les unissent malgré elles. Par exemple, toutes jouent les diaristes à un moment ou à un autre – c’est par là qu’elles entrent en relation avec le lecteur. Quand j’entame la rédaction d’un de ces dits journaux, je commence systématiquement le travail par une séance de portrait.

Comme en témoignent les images ci-dessus, alors que l’exercice en est un de différenciation – ayant, comme objectif premier, la création de personnages singuliers – lorsque je les dessine, mes bonnes femmes se ressemblent toutes. Mais aussi, elles me ressemblent toutes.

C’est Martine Delvaux, ma directrice de thèse, qui m’a fait remarquer ce détail; je ne m’en étais pas aperçue avant. À mes yeux, ces femmes sont réellement différentes les unes des autres, et leur identité se définit par la forme de leur visage, la texture de leur chevelure, leur regard, la rondeur de leurs lèvres. Depuis que Marine m’a souligné leur ressemblance, il m’est cependant impossible de l’ignorer. J’ai réfléchi au phénomène et je ne peux en conclure qu’une chose : cette phase du dessin où je me représente moi-même en inventant mes personnages est la première étape de leur mise au monde; la perte des eaux, si on veut. Pour moi, la naissance d’un protagoniste (je mentirais en prétendant qu’il en va de même pour tous mes personnages) passe d’abord par l’image, parce qu’avant d’obtenir un langage et une histoire, le personnage doit avoir un corps. Visiblement, ce corps est essentiellement un prolongement du mien, sans doute parce que je lui insufflerai ensuite une part de ma propre subjectivité.

La ressemblance physique de ces femmes, entre elles et avec moi, est un réflexe involontaire, un geste pulsionnel que je ne contrôle pas. Lorsque les filles que je dessine pour mes livres ne me ressemblent pas, ou bien elles ne me disent rien et ne vont nulle part, ou elles deviennent monstrueuses (c’est le cas de Grumme, notamment). À travers le coup de crayon, à travers ces premières contractions – que je trouve toujours délicieuses –, le personnage est déjà en train de devenir autre chose, de se former à l’extérieur de la chair qui le met au monde, et ce n’est qu’une fois son image arrêtée qu’il m’est possible d’en écrire l’histoire.

Chaque fois que j’engendre un personnage, je fais comme tous les parents : je lui donne des morceaux de moi, des bouts de ma pensée, quelques traits qui sont les miens et quelques autres qui sont ceux que j’aimerais avoir. J’ai la chance de posséder un imaginaire raisonnablement vaste, des désirs assez nombreux et des défauts suffisamment diversifiés pour arriver à créer des tempéraments qui ne se ressemblent pas, des personnalités singulières. De toute évidence, ce n’est pas sur la planche à dessin que ces distinctions transparaissent. C’est là qu’elles naissent, mais on ne les voit pas encore. Car la mise au monde, par l’image, des protagonistes de mes histoires n’est qu’une infime étape dans la production de mes textes. Commence ensuite le travail que j’aime par-dessus tout, celui des mots, celui de la forme et du style, de la voix de chacun de ces corps illustrés. C’est quand l’enfant grandit, quand il acquiert son langage et ses manies que le parent apprend à le connaître pour ce qu’il est et cesse de projeter en lui ses propres désirs. Mes protagonistes s’émancipent lorsque j’arrive à leur trouver un nom et une voix. C’est dans la mise en mots qu’elles deviennent femmes et libres, qu’elles trouvent leur chemin. À partir de là, je n’y suis plus pour rien : c’est elles qui me tiennent par la main.

[1]Dominique Fortier (2012), « Moi aussi, je voudrais devenir rabbin », dans Isabelle Daunais et François Ricard [dir.], La pratique du roman, Montréal, Boréal, p.10.

[2] Audrée Wilhelmy (2011), Oss, Montréal, Leméac.

[3] Série diffusée à Radio-Canada entre 1987 et 1990, dont les épisodes, de quinze minutes chacun, proposaient des mises en scène théâtrales de contes de fées.